RENZO ARBORE e il suo sud prediletto

nella sua bella casa romana, immersa nel verde, con la vista sulla città e naturalmente piena di oggetti dallo svariato grado di utilità, e poi libri, vinili, fotografie, il tutto condito da un mix di pop e colore.

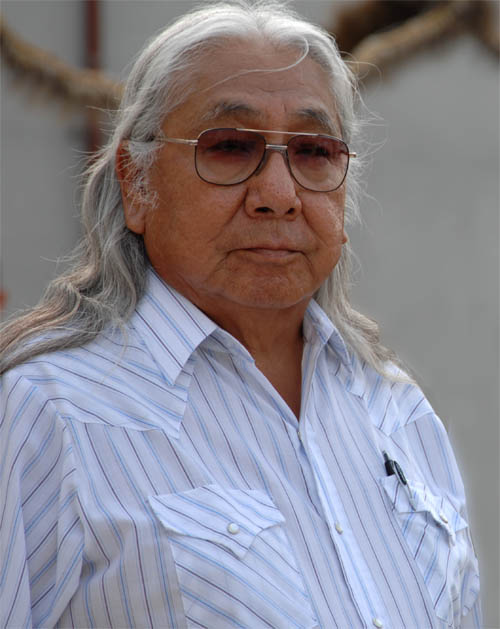

Renzo Arbore è un vero, completo, poliedrico artista, termine che, oggi così abusato, appare come una deminutio capitis per un personaggio come lui. E nello stesso tempo è un gran signore, un gentiluomo del Sud, colto, sensibile, aggraziato ed elegante anche nel pensiero e nelle parole, che riporto integralmente così come da lui espresse.

Myrrha, come ha letto, si dedica a dare rilievo a tutto ciò che di bello,

importante e meritevole di divulgazione viene prodotto nel Mezzogiorno d’Italia.

In primo luogo lo chiedo a lei, perché è lei stesso un’eccellenza del Sud:

c’è qualcosa che vorrebbe sottolineare del nostro Sud

per iniziare questa intervista?

Beh, se vai sfruculiando un artista, non può non dirti che il Sud – lo dico senza nessun campanilismo – dal punto di vista artistico è forse più produttivo del Nord, ma non solo in Italia. Nel Sud del mondo, aiutati dal sole, c’è una vitalità artistica forse più ampia, più abbondante, non voglio dire migliore, di tutta la restante parte. Pensiamo alla cultura napoletana, alla cultura siciliana, e poi da tutti i punti di vista, anche musicale, umanistico, giuridico, il Sud è veramente un’eccellenza italiana che va fatta conoscere. Tutto questo riconoscendo che il Nord è sicuramente più produttivo dal punto di vista economico e che è molto ospitale nei nostri confronti, perché noi del Sud dobbiamo andare al Nord e far sposare la nostra creatività con l’operosità del Nord. Tutto questo naturalmente ricordando che la Capitale d’Italia è al centro e che ci sono due isole bellissime che sono la Sicilia e la Sardegna.

Con l’Orchestra Italiana ha girato sud e nord non solo dell’Italia ma del mondo.

Devo dire che io ho veramente girato il mondo con la mia Orchestra Italiana, che da 28 anni è diventata l’orchestra stabile più longeva nella storia della musica, e sottolineo “orchestra stabile”. Più lunga, nel jazz, di quella di Duke Ellington che è durata quindici anni. E io con ‘sti napoletani duriamo da 28 anni e siamo andati per il mondo con le canzoni napoletane arrangiate da me.

Come Caravaggio, che non era di Napoli ma ha lavorato a lungo a Napoli

ed è stato determinante per la formazione della pittura napoletana,

così lei con l’Orchestra Italiana ha in qualche modo consolidato,

accresciuto e creato una nuova memoria della canzone napoletana

in Italia e nel mondo.

Ti ringrazio che me lo riconosci, perché c’era un grande equivoco in cui erano caduti persino gli artisti napoletani. Gli artisti napoletani che avevano solo due maître à penser, vendevano la Napoli antichissima popolare e snobbavano la canzone napoletana borghese. C’era un’antipatia da parte di questi due personaggi che non nomino per le canzoni napoletane borghesi, perché queste canzoni bellissime, tranne in pochissimi casi, uno o due, sono state scritte tutte da borghesi, intellettuali finissimi, professori, dirigenti, avvocati e cantavano la Napoli popolare ma erano borghesi, e questo per loro era l’handicap. Così gli artisti napoletani, suggestionati da questi maître à penser così autorevoli, hanno creduto che queste canzoni fossero canzoni del passato. È come credere che la Traviata o la Toccata e fuga di Bach siano pezzi del passato. Non si accorgevano che queste canzoni hanno delle melodie, nelle quali noi italiani, e in particolar modo i napoletani, eccelliamo, che sono le più belle del mondo e le poesie, perché non le chiamiamo soltanto parole, le poesie più belle del mondo. Perché se uno prende Salvatore Di Giacomo, e quindi i grandissimi, come anche Ernesto Murolo, hanno scritto delle liriche meravigliose, sposate a una musica meravigliosa. Io non esito a dire, da colui che ha conosciuto e pratica tutta la musica del mondo, che le canzoni eterne più belle del mondo sono le canzoni napoletane. Poi ci sono le canzoni americane degli anni Trenta, ma sono canzoni molto più commerciali, molto meno profonde, sempre bellissime, Gershwin, Cole Porter; poi ci sono le canzoni brasiliane degli anni Cinquanta, ma quelle popolari forse più importanti dopo le canzoni napoletane sono le canzoni messicane, che tutti ritengono siano cubane o argentine, e invece no, sono messicane. Lì c’è un patrimonio bellissimo, ignorato dalla cultura mondiale, non si sa perché. Come lirica e come melodia le canzoni messicane sono fortissime, però quelle napoletane sono molte, ma molte, ma molte di più.

Le canzoni napoletane parlano spesso di amori tormentati o sofferti.

Sì, è lo stesso soggetto delle canzoni messicane, anche quelle napoletane parlano di amori tormentati, gelosie, morti.

Quindi è vero quello che Einstein ha scritto alla figlia e cioè che l’amore

è “la più invisibile e potente delle forze, […] la quintessenza della vita”.

Certo. Queste canzoni parlano d’amore, perché l’amore perbacco è quello lì, meraviglioso, che poi ha mille e mille sentieri. Perché io stesso mi meraviglio, ascoltando le canzoni napoletane antiche, ma non solo le più famose, di come sono andati a scovare certi tic di innamorati, certi momenti, certi vizi. Io ho fatto un film che si chiama Che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene, anche questa è un’intuizione bellissima. Lei lo sta lasciando e lui si lamenta e dice: “Perché mi hai portato in questo posto magico, meraviglioso, degli innamorati, se non mi vuoi più bene”. Ecco, nelle canzoni napoletane ci sono mille di queste idee, anzi di più. Questa è la bellezza di queste canzoni del Sud che adesso sto tentando di far apprezzare dall’Unesco, sperando di farle riconoscere come Patrimonio dell’Umanità. È stata riconosciuta la pizza, che è una cosa straordinaria, spero anche nel valore aggiunto delle canzoni napoletane che sono cantate anche in Cina o in Corea dai loro tenori e soprani, peraltro con accenti meravigliosi. Dovunque sono andato in Cina, ho sempre trovato delle persone a cui ho fatto cantare ‘O sole mio e non puoi immaginare con quanta dedizione ed entusiasmo. Ma poi non solo in Estremo Oriente, anche arabi, tunisini, li ho visti cantare ‘O sole mio. Questa è, non la canzone napoletana più famosa del mondo, ma proprio la canzone più famosa al mondo. Dopo viene Summer Time, e dopo Let it be.

Il suo grande amico Luciano De Crescenzo, da me intervistato qualche anno fa

per Myrrha, mi raccontò che ‘O sole mio non è stata scritta a Napoli,

come tutti pensano, ma a Odessa. E questo spiega il perché

di questa ode al sole, mentre se fosse stata scritta a Napoli,

dove il sole c’è sempre, non si spiegherebbe.

Sì, ma te lo dico da foggiano, che ha vissuto sette anni a Napoli e ci va spesso: a Napoli loro non capiscono che sono baciati dal sole in quella maniera straordinaria. Napoli è esposta completamente a sud, quindi dal porto, da Castellammare fino al monte di Procida è esposta a sud, così come anche Amalfi e Positano. Quindi il sole quando c’è, quasi sempre, bacia quella città in maniera totale e straordinaria.

A Napoli anche lei è rimasto incantato dal Cristo velato?

È bellissimo. Io ci andavo quando ancora non lo conosceva nessuno. Pensa che mi portò uno studente di medicina. Mi disse: “Devo andare a vedere i due scheletri” (le macchine anatomiche esposte nella cavea sotterranea ndr). Perché in quelli il principe di Sansevero aveva fermato tutto l’impianto circolatorio, non si sa come. Aveva iniettato qualcosa che avrebbe dovuto fermare il sangue e invece era rimasto tutto, c’erano persino i capillari. Comunque, a Napoli ci sono dei capolavori. Come dice Sgarbi, Napoli è una città che è già cultura. È la verità, Napoli con tutte le dominazioni, con quello che ha avuto, la Napoli sotterranea, è una città che trasuda cultura da tutte le parti e la trasmette. Poi ci sono altre cose meravigliose che i napoletani non sanno e che io individuo da pugliese. A Napoli, siccome non hanno molto il senso pratico come noi pugliesi, o come i romani, i milanesi ecc., fanno anche delle meravigliose cose superflue, inutili. E questo è il segreto della creatività! Perché uno dice: “Io sono appassionato di piante e voglio fare un innesto, voglio fare una cosa particolare”, e da quella semplice azione magari salta fuori una scoperta eccezionale. Non hanno quella cosa tipicamente italiana del “a che serve? Come ci guadagniamo? A chi lo vendiamo?”, loro non partono da questo criterio, ma dalla passione. Ho la passione di dipingere Napoli capovolta? Non venderò mai un quadro, ma lo faccio perché mi piace. Questo è molto singolare e bellissimo. Ma finiamo di parlare di Napoli se no poi si incavolano i miei amici pugliesi. Anzi, a questo proposito ti racconto una cosa che abbiamo rilevato con il mio amico Lino Banfi, pugliese come me. Noi naturalmente, essendo pugliesi ma innamorati della cultura napoletana come tutti i pugliesi, abbiamo notato una cosa. Banfi, che è curioso, ha detto: “Sai perché i napoletani ridono più di noi? Perché noi pugliesi un po’ invidiamo quelli che stanno meglio di noi”. Noi diciamo: “Oh, guarda che bella moglie che ha il mio amico”, e la guardiamo con invidia, o anche quello che ha la macchina più grande, quello che ha successo ecc. Mentre i napoletani indulgono di più al sorriso perché guardano quelli che stanno peggio di loro. Il napoletano dice: “Meno male che non dormo nell’automobile come questo poveretto”. Hanno questo atteggiamento di essere contenti del loro stato e sono abbastanza soddisfatti rispetto a quelli che stanno peggio di loro. Hanno sempre avuto a che fare con la miseria, con le disgrazie, con le dominazioni, quindi hanno un atteggiamento che la rende una città sorridente, come dico io.

Prima di Napoli c’è stata Foggia.

Sì, ho parlato bene di Napoli ma voglio parlare bene anche della mia fucina, Foggia, “reale e preferita dimora di Federico II”. Noi avevamo una proprietà che abbiamo venduto nel dopoguerra, che era proprio la tenuta di caccia di Federico II, in località Cervaro. È una città che non ha grandi vestigia dell’antichità, ma la provincia rispetto alla grande città ti permette di stare per strada e di conoscere tutti: il figlio del ricco, quello che scappa di casa, il delinquente, il poliziotto, il venditore di nocelle, il corteggiatore, la ragazza generosa, tutta una fauna umana. Io poi ho ancora la mia casa in centro, scendo e incontro dei passanti che sono già miei amici, che sono quelli del tennis o quelli con cui ho studiato, mi accodo e si fa la famosa passeggiata per il corso parlando di cose inutili. Che però ti educano, perché incontri quello che ti racconta come si smista la corrispondenza nei vagoni postali delle ferrovie e quell’altro che invece faceva il pilota degli aeroporti militari ad Amendola, il più grande aeroporto militare d’Italia. Insomma, tutte conversazioni interessanti e anche a volte totalmente inutili come quelle del bar notturno, che poi io ho messo anche in Quelli della Notte: “È meglio il mare o la montagna?” Quelle conversazionacce inutili… Così in quegli anni ho conosciuto un campionario umano molto, molto vasto. Dovevo, per sconfiggere la noia, organizzare delle cose culturali, ma anche degli scherzi notturni, quindi una maniera goliardica di passare la sera, perché senza le ragazze che andavano a casa alle otto noi ci ritrovavamo che non sapevamo che fare. Quindi la provincia è diventata una palestra e poi c’era il carattere di noi pugliesi, che abbiamo la grande voglia di sprovincializzarci. Sai, quello che si dice a Bari, “se Parigi avesse lu mare sarebbe una piccola Bari”, è in realtà una spia popolare della nostra voglia di sprovincializzarci. Abbiamo un po’ il complesso di appartenere al profondo Sud, anche se non è poi così profondo come la Sicilia.

Come diceva saggiamente Luciano De Crescenzo,

“si è sempre meridionali di qualcuno”.

Già. Il pregiudizio che si ha sul Sud in generale è inutile e dannoso. Tu di una persona puoi vederne i difetti e non calcolarne i pregi. Persino di Leonardo da Vinci puoi dire male, puoi dire che non portava a termine le cose, che era vanitoso perché si è autoritratto ecc.

Come vi siete conosciuti e riconosciuti (tra persone fuori del comune ndr)

con Luciano De Crescenzo?

Noi ci siamo conosciuti perché avevamo la stessa fidanzatina. Io stavo a Sorrento e avevo ‘sta fidanzatina, Luciano stava a Napoli e aveva ‘sta fidanzatina. La mia fidanzatina diceva: “Vado a Napoli perché sono amica di Luciano De Crescenzo, ingegnere”. Io le chiedevo: “Ma siete fidanzati?” “No”. E la stessa cosa diceva a Luciano su di me. Poi in seguito ci siamo conosciuti, ci siamo confrontati e da lì siamo diventati amici. Naturalmente, siccome era una fidanzatina occasionale estiva, è diventata la prima risata con Luciano, e sul piano della risata ci siamo intesi subito. Noi avevamo una matrice goliardica tutti e due. La goliardia che era ed è considerata una cosa deteriore, perché naturalmente c’è anche una goliardia deteriore, però era una fucina di risate da parte di intellettuali o di futuri intellettuali, che appartenevano tutti all’Unione Goliardica Italiana, pensa a Eugenio Scalfari, Luciano De Crescenzo, Bettino Craxi, Pannella, erano tutti UGI, e tanti altri intellettuali. Erano i ragazzi svegli di quella generazione, prima della mia, che stando all’università aderivano a questo movimento goliardico, per cui mescolavano il basso con l’alto, le leggi della chimica con le parolacce o la religione ecc., ma la matrice era quella ridanciana della goliardia. Questa era la matrice anche per me e Luciano. Poi coincidevano le passioni per la cultura napoletana e per la canzone napoletana che avevo praticato e bazzicato nei sette anni della mia permanenza napoletana. Perché io mi sono laureato in giurisprudenza, ma invece di metterci quattro anni ce ne ho messi sette, perché suonavo anche, frequentavo gli americani, dirigevo il circolo napoletano del jazz, frequentavo Roberto Murolo, Sergio Bruni, tutti i cantanti napoletani, e in più gli studi. Questa cultura con Luciano l’abbiamo condivisa, lui era di una generazione precedente, generazione straordinaria, perché era quella di Raffaele La Capria, di Antonio Ghirelli, di Giorgio Napolitano, di Franco Rosi, grande regista, di Domenico Rea, di Giovanni Ansaldo direttore del “Mattino”. C’era una cultura napoletana meravigliosa, tradizionale, c’era un grande rispetto tra il popolo e la cultura borghese napoletana, che poi è stata cancellata ed equivocata col laurismo. Con Luciano siamo stati amici fino alla fine. È stato sottovalutato dalla critica snob dei “non venditori di libri”, perché Luciano li vendeva. Ha venduto più di venti milioni di libri in tutto il mondo, è lo scrittore che ha venduto più libri al mondo, più di Umberto Eco. E comunque le vendite sono una cosa e il valore un’altra, e Luciano è sicuramente da approfondire. Ora sto rileggendo i suoi libri e ci sono tantissime idee e pensieri profondissimi.

Cosa sta preparando adesso?

Adesso sto preparando due revival, uno con Banfi e Mirabella, un programma pugliese, e poi un programma napoletano ricordando i cento anni dalla nascita di Renato Carosone che ricorrono quest’anno. Speriamo di farlo con Stefano Bollani che è un grandissimo pianista, un’eccellenza italiana anche lui. Poi mi sto dedicando molto al mio canale: renzoarborechannel.tv dove h24 vengono passate sia cose mie, sia programmi che mi piacciono, che condivido o che sono nelle mie corde: Edith Piaf, Yves Montand, Aretha Franklin, io praticamente faccio il video jockey, mi diverto a mettere dei video che poi servono sia per i millennials, che non li conoscono, ma anche per i nostalgici, Aldo Fabrizi, Lulù, Sandra e Raimondo. Questa è la cosa che più mi affascina, fare il video jockey.

Prima mi raccontava una cosa interessantissima sulle origini del jazz.

Sì, ho fatto con Riccardo Di Blasi un programma di un’ora e mezzo per Rai 2 sulle origini siciliane del jazz che vengono sottaciute dagli americani. In realtà, il primo disco nella storia del jazz è stato scritto e composto da un siciliano, Nick La Rocca, trombettista di genitori siciliani, padre di Salaparuta e madre di Poggioreale (entrambe in provincia di Trapani ndr) che, con alcuni altri siciliani trapiantati a New Orleans, fondarono l’Original Dixieland Jass Band (poi trasformato in Jazz) che servì di ispirazione perfino ad Armstrong che lo dice nella sua biografia. Nick La Rocca ha fatto il primo disco nella storia del jazz che si chiama Livery Stable Blues e ha fatto un celeberrimo brano che si chiama Tiger Rag, uno standard che ha fatto il giro del mondo. Ma la verità è che il contributo dei siciliani, così come quello dei neri, dei francesi e dei canadesi che stavano a New Orleans in quel periodo è stato determinante per l’invenzione della musica jazz. A New Orleans c’è un museo italo-americano e c’è anche la più antica gastronomia italiana dove si va a mangiare gli anelletti e le cose siciliane. A New Orleans nel 1835 cominciarono ad arrivare gli italiani perché il governo americano, che aveva comprato la Louisiana dalla Francia, offriva dei terreni gratis a chi era disposto a coltivarli e quindi da Palermo, ma soprattutto dalla zona di Salaparuta, si trasferirono in tanti. Quindi lì c’è una cultura antichissima, perché non erano neanche emigranti, erano coloni. Grazie a questa trasmissione sulle origini siciliane del jazz sono diventato palermitano ad honorem!

Una chicca meridionale per chiudere?

Voglio ricordare che l’America ha avuto i primi italiani amati dagli americani, come Rodolfo Valentino, un attore meraviglioso, che era pugliese di Castellaneta, e un altro pugliese di Foggia, anzi di Cerignola, che è amatissimo dagli americani, che lo fecero sindaco di New York e gli intestarono anche un aeroporto, ora il secondo a New York, che era Fiorello La Guardia. Spero sempre che qualcuno possa decidere di fare una fiction, perché è una storia bellissima, su questo personaggio che fu tanto amato dagli americani.

Bene caro Renzo Arbore, ci aspettiamo tante altre belle sorprese da parte sua!