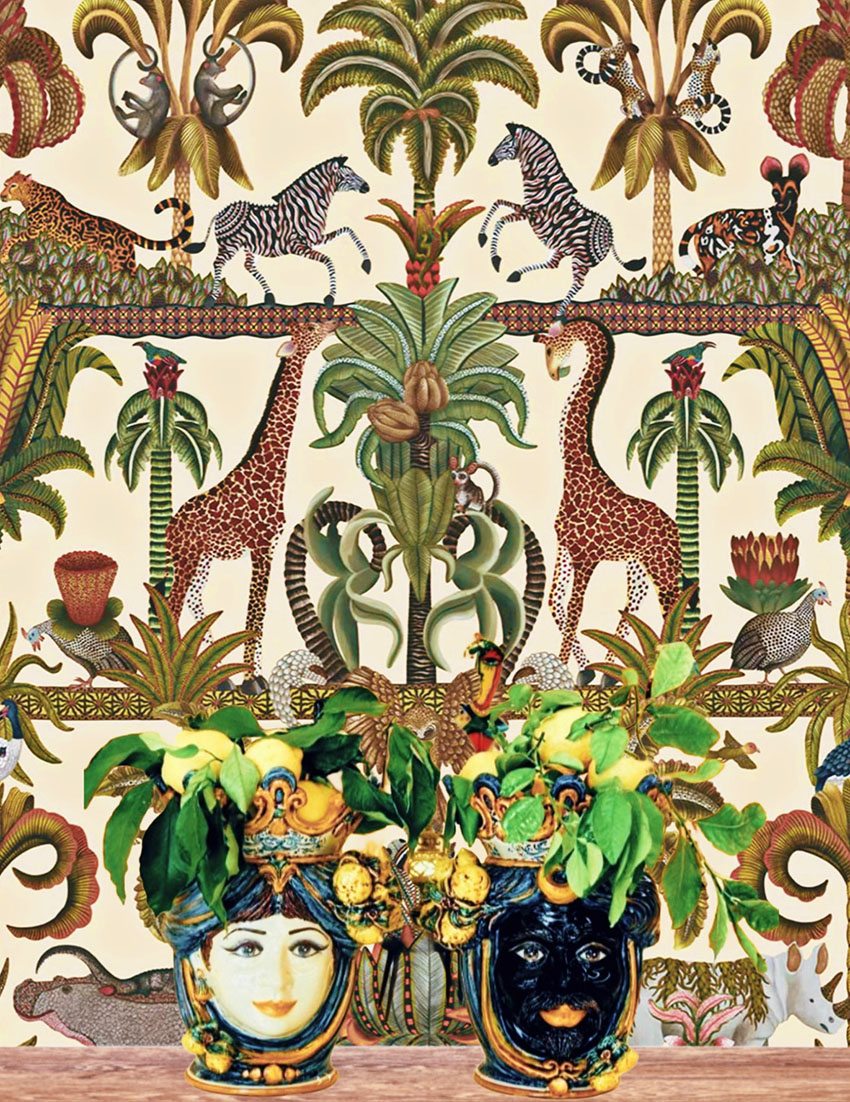

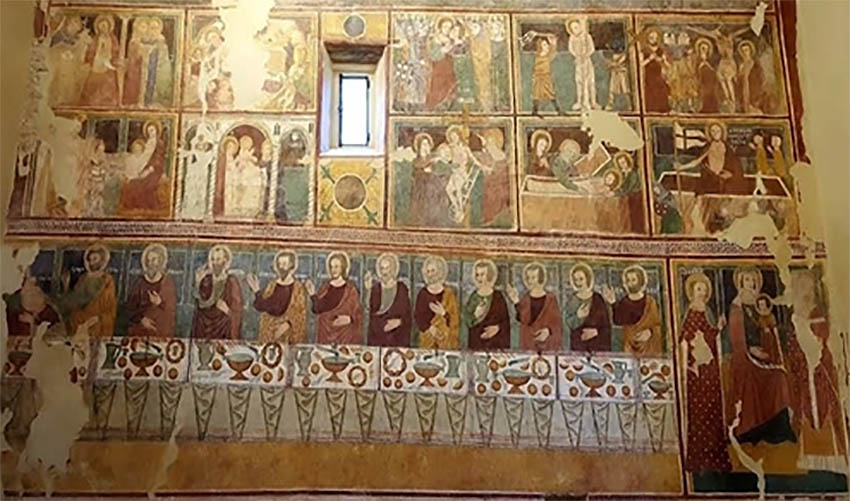

LA SCALINATA MONUMENTALE DI VIA GIUDECCA

L’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi; Una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.

Convenzione di Faro, art. 2

La ratifica della Convenzione di Faro da parte dell’Italia, avvenuta nel 2020, ha rappresentato un momento significativo per il nostro ordinamento. Non solo perché tale Convenzione riconosce il patrimonio culturale come elemento fondamentale per lo sviluppo civile (questo principio era già sancito dalla nostra Costituzione), ma soprattutto perché introduce il “diritto al patrimonio culturale”, coinvolgendo i cittadini in nuove forme di tutela e valorizzazione.

Ed è bello scoprire che

proprio al Sud, ed in particolare in Calabria, questi principi abbiano trovato

spontanea attuazione, dando vita ad una straordinaria

storia di cittadinanza attiva

cominciata ormai qualche anno fa, ma che vale la pena ancora oggi raccontare.

Tutto nasce da un appello lanciato sui social il 31 marzo 2021 attraverso un gruppo facebook denominato “ILOVERC”. Un appello rivolto alla cittadinanza di Reggio Calabria per correre in soccorso di un luogo simbolo della città abbandonato da più di un decennio: la Scalinata Monumentale di via Giudecca.

Questa storica scalinata è una delle opere di contenimento del dislivello di terreno fra il centro storico e la zona collinare sovrastante, costruita tra il 1916 e il 1930 per facilitare il collegamento pedonale tra la parte bassa e la parte alta della città. Il suo aspetto, nonostante l’inserimento delle ringhiere che hanno sostituito in molti tratti gli originari parapetti in mattoni alleggerendo la struttura, risulta davvero imponente: presenta una doppia rampa con terrazzamenti su ben 12 livelli e 23 scalinate di forma e dimensioni differenti. Il tutto crea

uno scenografico effetto a cannocchiale che dall’alto attraversa la città sino a toccare

il mare. Un luogo davvero suggestivo e dall’alto valore storico e paesaggistico.

Ma soprattutto un luogo identitario,

presente nelle memorie di tutta la comunità reggina.

Grazie alla risonanza dei social, l’11 aprile 2021 un gruppo di sconosciuti si incontra ai piedi della scalinata. Sono persone giunte da ogni parte della città con un unico obiettivo comune: restituire dignità a quel luogo terribilmente offeso e reso inaccessibile da anni di incuria.

I cittadini decidono dunque di unire le forze per la realizzazione di un interesse collettivo, in una nuova forma di libertà solidale e responsabile. Il 20 aprile 2021 il gruppo fb “ILOVERC” si trasforma in “Articolo118.RC” per richiamare il Principio di Sussidiarietà sancito dalla nostra Costituzione, in virtù del quale i partecipanti all’iniziativa stavano agendo.

Nei tre mesi successivi tantissimi reggini si uniscono alla pulizia della scalinata. Ogni giorno,

la bellezza di quei 180 gradini, che scandiscono il dislivello fra la Via Posidonea

e la via Reggio Campi, veniva sempre più fuori, fino all’ultima rampa che,

ripulita dalle sterpaglie altissime, ha restituito la meravigliosa vista

sullo Stretto di Messina

Completata la fase di pulizia, i volontari non si fermano e decidono di occuparsi anche dell’abbellimento delle terrazze, arricchendo le aiuole con piante e fiori colorati. La Scalinata della Giudecca è finalmente pronta a vivere la sua rinascita: sui suoi gradini c’è di nuovo gente, artisti di ogni genere cominciano ad improvvisare performances ed arrivano anche i turisti. La scalinata non solo recupera la sua funzione di passaggio strategico per la città, ma torna ad essere luogo di ritrovo per la comunità e teatro di manifestazioni ed eventi culturali.

Il progetto di riqualificazione e valorizzazione prosegue, si evolve e si fa sempre più articolato. Il 24 settembre 2022 i volontari costituiscono l’associazione “Scalinata Monumentale di via Giudecca APS”, che ottiene un importantissimo risultato entrando, poco dopo, a far parte della Rete delle Comunità Patrimoniali Italiane (CPI) presenti su “Faro Italia Platform”, un’iniziativa della Rete Faro Italia con il supporto finanziario del Consiglio d’Europa.

Di luoghi come la Scalinata della Giudecca in Italia ne abbiamo molti. L’auspicio è che questa bellissima storia di cittadinanza attiva possa essere un esempio per tante altre comunità, affinché prendano coscienza della portata rivoluzionaria che il loro ruolo può avere nella tutela, nella valorizzazione e a volte, come in questo caso, nella rinascita del nostro straordinario patrimonio.