A colloquio con Emmanuele Emanuele, il mecenate della cultura condivisa e dell’assistenza solidale.

Sfugge ad ogni facile definizione il Professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente della Fondazione Roma e della Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo.

Il Professore discende da una blasonata famiglia siciliana di antichissime origini ispaniche: un passato familiare illustre che non offusca un presente altrettanto fulgido: avvocato cassazionista, saggista, cultore del bello, esperto di economia e di finanza, ex banchiere.

Sono nate così la Fondazione Roma, alla fine degli anni novanta e, successivamente, la Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo.

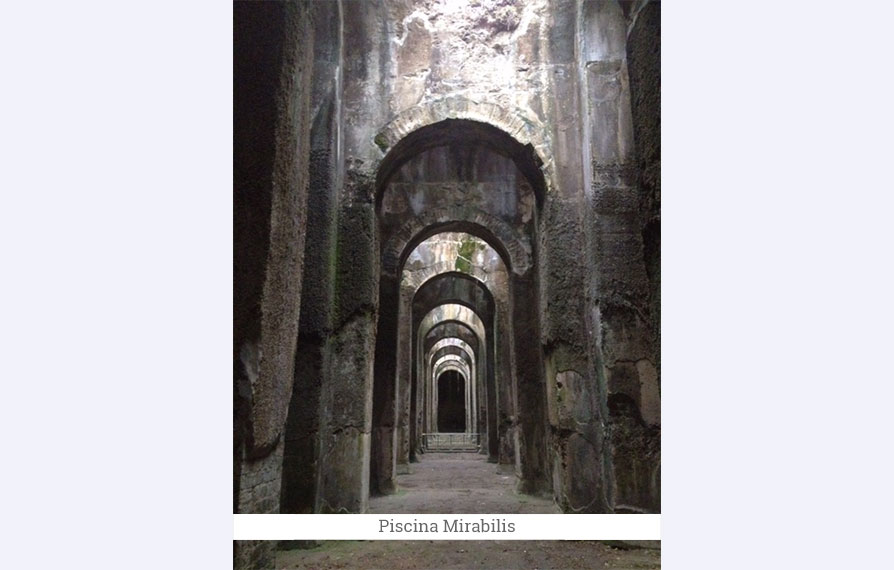

“Mi sento un uomo del sud Europa, un cittadino del Mediterraneo. Non ho mai voluto imitare, né ho mai invitato i miei conterranei ad emulare, modelli di sviluppo, di cultura e di visione del mondo, distanti dalla nostra storia, dalla nostra civiltà millenaria. In una parola: il nord Europa è altra cosa da noi. Come italiani dovremmo, invece, promuovere, privilegiare, relazioni feconde con i popoli del Mediterraneo, non evocare, continuamente, esempi acriticamente giudicati ‘superiori’ perché provenienti dal settentrione del continente. Questo sarebbe il miglior antidoto contro la ‘germanizzazione’ dell’Europa e la progressiva marginalizzazione del nostro Paese. Solo ricostruendo pazientemente la rete di rapporti e di scambi economici e culturali con i Paesi del Mediterraneo l’Italia potrebbe acquisire o riacquisire un ruolo centrale in questo grande bacino di civiltà e di spiritualità che è stato, e io auspico possa tornare ad essere, il Mare Mediterraneo.”

Presidente, non la spaventa il bagno di sangue che promana dai territori del sedicente stato islamico?

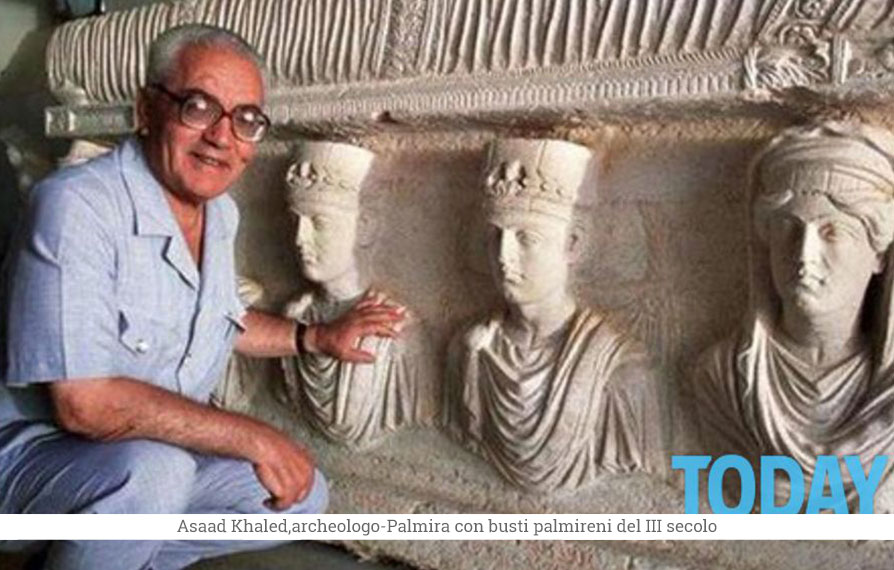

“Nei secoli passati abbiamo distrutto, ucciso, devastato anche noi occidentali. L’Islam e il medio oriente non possono essere giudicati, oggi, solo per l’odio e la violenza dei fanatici della jihad, peraltro agevolati dal ‘vulnus’ provocato dall’imperizia e dall’avidità di alcuni Paesi occidentali. Ovvio che la furia devastatrice dell’Isis vada in ogni caso fermata e combattuta, dal momento che è difficile interfacciarsi con la cieca esaltazione usando come arma la sola logica. Ma in generale ritengo che

Poi bisognerebbe varare una campagna di rieducazione, di ‘acculturazione’, finalizzata a valorizzare e far fruttare le grandi risorse e potenzialità del nostro Meridione, che non sono poche:

IL MEDITERRANEO PROSSIMO VENTURO

di far sentire il nostro meridione come centro del Mediterraneo e non come periferia, stracciona, dell’Europa continentale?

“La condivido e la sposo senza riserve. Va nella stessa direzione in cui la Fondazione Terzo Pilastro sta lavorando, tenacemente, da tanti anni. Consideratemi uno dei vostri. Stiamo percorrendo la stessa strada.”

Su questa via maestra, il Professor Emanuele ha avuto subito, ben chiari, due obbiettivi: interventi a favore delle fasce sociali più deboli, coerenti con la missione istituzionale delle fondazioni, e una vocazione squisitamente mediterranea.

Non è un caso, e neppure un vezzo, che il Terzo Pilastro, nato da una costola della Fondazione Roma, si chiami proprio così. Terzo pilastro bancario, penserà qualcuno (quello, per convenzione, dedicato alle assicurazioni dei depositi).

No, non si tratta di questo.

Terzo Pilastro è un riferimento esplicito sia al terzo settore, quello cioè degli interventi privati a favore del sociale e del pubblico; sia al passo, omonimo delle Sacre Scritture, in cui si fa obbligo morale, per tutti, di esercitare la solidarietà caritatevole nei confronti dei più bisognosi e degli indigenti.

Ecco allora dipanarsi, come per incanto, una fitta rete di interventi, finanziati dalla Fondazione, negli ambiti più vari della solidarietà sanitaria, assistenziale, culturale, educativa.

Ne citiamo solo alcuni, ma l’elenco è lunghissimo e spazia dalla erogazione di contributi per progetti ed iniziative nel campo della salute, della ricerca scientifica, dell’assistenza alle categorie più deboli della popolazione, dell’istruzione e della formazione, dell’arte e della cultura, fino alla promozione di mostre, conferenze ed eventi internazionali volti a favorire il dialogo interculturale tra i popoli del Mediterraneo e tra il Nord e il Sud del Pianeta.

Incontriamo il Professor Emanuele nella suggestiva sede della Fondazione, a Roma, a Palazzo Sciarra.

Muovendoci nelle ovattate atmosfere del palazzo, nelle sue sale sontuose, tra pareti splendidamente affrescate, vengono alla mente l’ammirazione, l’invidia o l’adulazione con cui alcuni dipingono il potere del Presidente: “Ottavo Re di Roma”, hanno scritto alcuni giornalisti, dotati di ardente immaginazione.

La prima affermazione del Professore è, comunque, dirimente: “tra l’impiego speculativo del capitale bancario e l’uso a fini sociali e ‘non profit’ delle rendite, garantite dalla legge sulle fondazioni, ho scelto questa seconda strada. Anche perché, e gli eventi degli anni più recenti lo hanno dimostrato, spesso, in Italia, la prima strada è stata percorsa da spericolati capitalisti senza capitale. Il risultato è cronaca dolorosa e recente.”

la cooperazione con i popoli del Mediterraneo e la comprensione del loro diritto a vivere in pace e prosperità, nel solco delle proprie antiche tradizioni, ci deve spronare a fare meglio, e di più, in questa direzione.

Un banchiere atipico, visto che, da anni, si dedica, soprattutto, ad attività filantropiche e culturali.

Moderna figura di mecenate-manager, poiché a lui si devono alcune delle più importanti mostre d’arte degli ultimi anni; esente, tuttavia, dalla tentazione di far incetta egoistica delle opere migliori.

Finanziere “sui generis”, perché il suo destino professionale si è incrociato, per un lungo periodo, con quello dei grandi nomi dell’alta finanza nazionale ed europea, ma che ha deciso di scegliere, senza esitazioni, alla fine degli anni novanta, di coltivare la neonata pianta delle fondazioni piuttosto che adagiarsi nel comodo vagone letto di una grande banca.

Ma allora, si chiederà qualcuno, che cosa fa, esattamente, il Professor Emanuele? Difficile, anche qui, darne conto per esteso.

il terreno da privilegiare sia la ricomposizione, la ricostruzione dei rapporti di collaborazione e di scambio. Restituiamo ai popoli del Sud una dignità, un orgoglio di appartenenza alla civiltà e alla tradizione mediterranea. La via d’uscita è questa, la migliore per l’Italia in particolare.”

Provate, innanzitutto, a pensare a quelle persone, poche in verità, che, per un dono naturale, riescono a riposare solo tre, quattro ore, al giorno, e per il resto del tempo pensano, lavorano, si ingegnano per creare nuove opportunità di benessere diffuso che, nel caso del Professore, sono quasi tutte volte al sostegno ‘olistico’ di chi vive ai margini della società dello spreco.

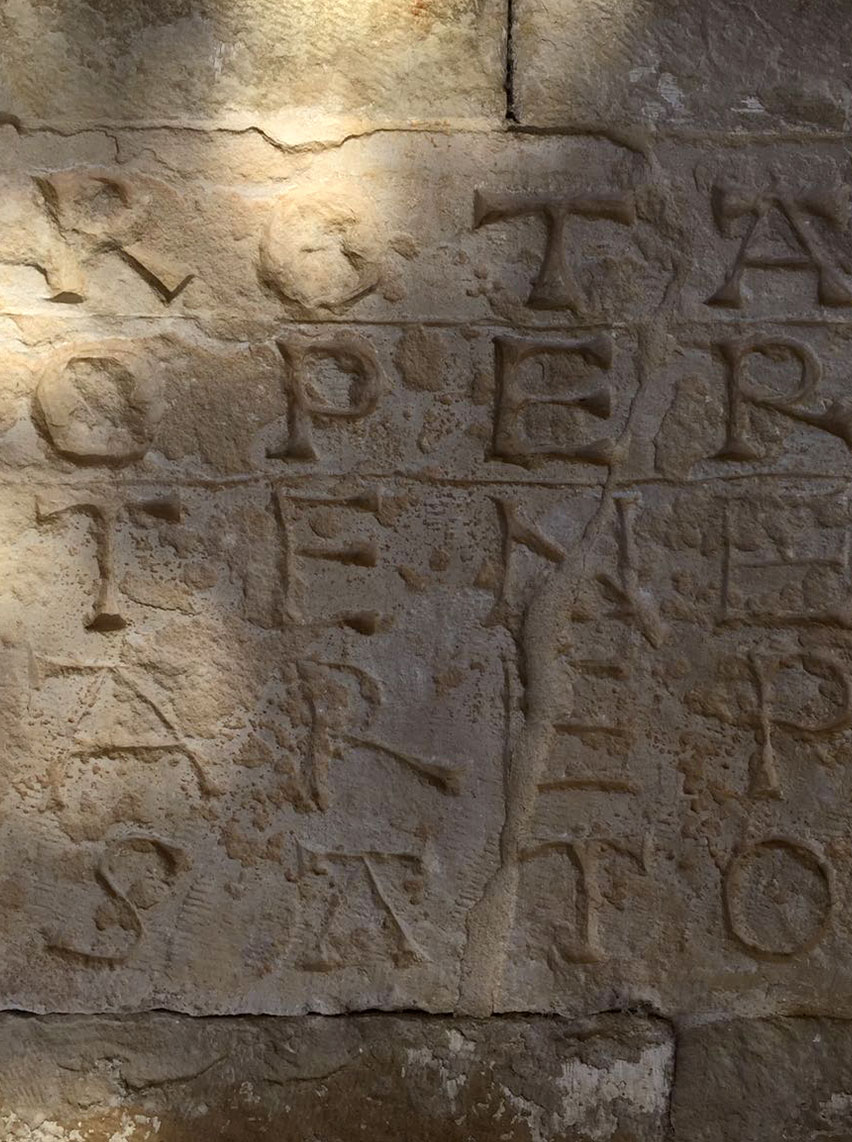

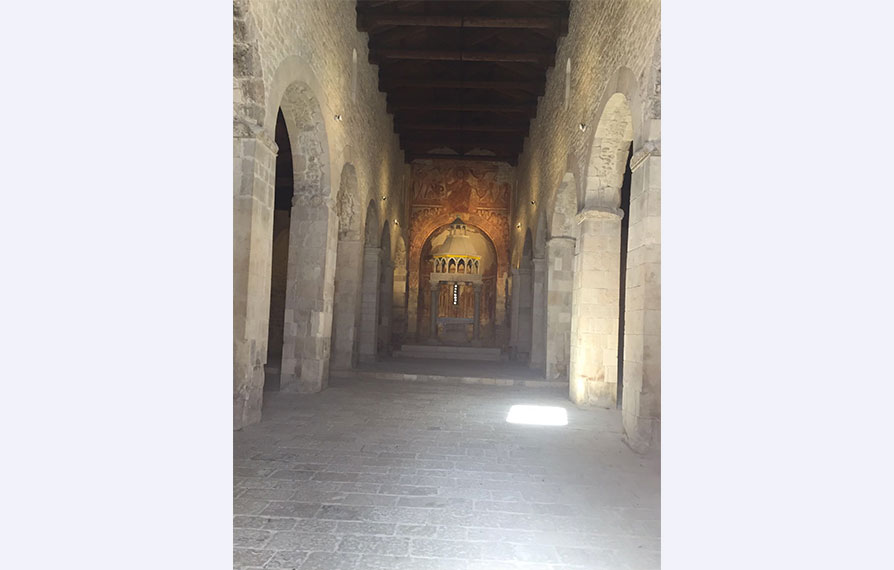

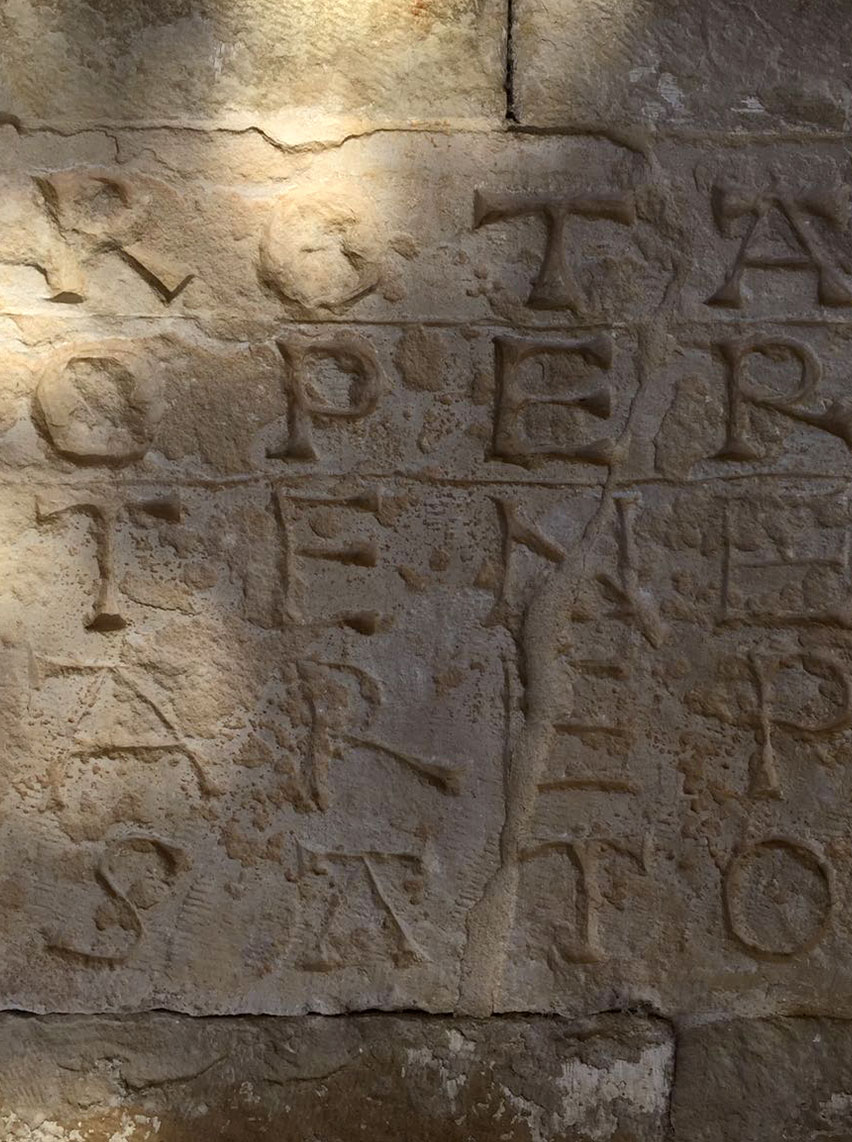

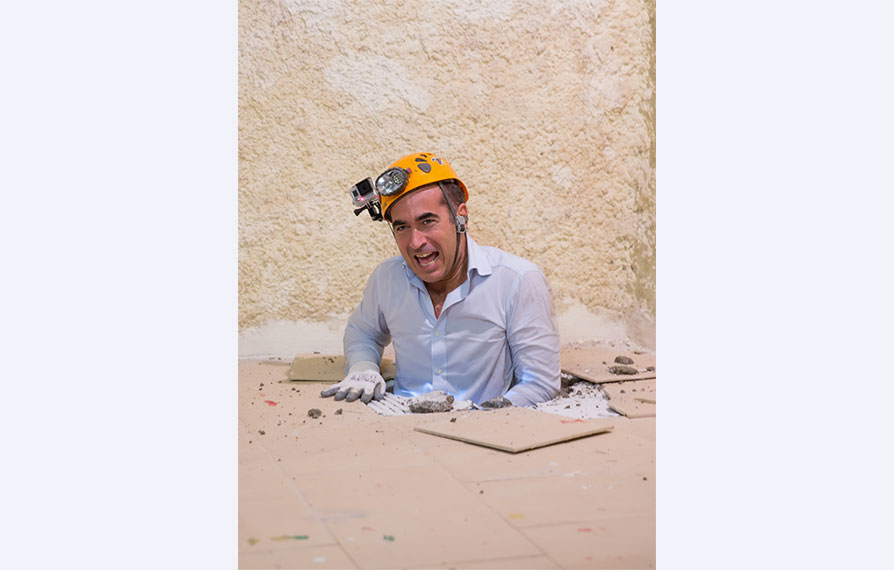

Fedele a questo assunto, il Professore, attraverso la sua Fondazione, ha favorito e realizzato diverse iniziative di cooperazione con i Paesi del Mediterraneo: dalla Conferenza internazionale ‘Mediterraneo porta d’oriente’, organizzata a Palermo insieme con il Censis, al sostegno ad un imponente progetto di irrigazione nelle aree pre-desertiche di Nabeul, in Tunisia; dal restauro del monastero siro-cattolico Mar-musa al Habashi, del VI secolo d.c., alla creazione a Jaramana, sempre in Siria, di un campo di calcio per la comunità locale e per i profughi iracheni ospitati nella stessa località. E ancora: l’imponente ristrutturazione della Basilica di Sant’Agostino di Ippona ad Annaba (uno dei pochi luoghi di culto cattolici ancora presenti in Algeria), in cooperazione con altri Paesi dell’area mediterranea; la realizzazione, negli istituti di istruzione superiore di Aqaba-Eilat, di programmi scolastici di scambio tra studenti palestinesi ed israeliani; la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica di Roma al Festival Internazionale di musica nell’anfiteatro di El Jem in Tunisia; la Conferenza internazionale ‘Il ruolo delle donne nella nuova stagione del Mediterraneo’, che ha riunito lo scorso anno a Valencia le più autorevoli esponenti dell’area mediterranea tutta – con una forte rappresentanza dei Paesi del Maghreb – nei campi dell’economia, della cultura e della società civile, e i cui lavori proseguono tuttora on-line, su una piattaforma web dedicata di discussione che la Fondazione Terzo Pilastro amministra, al fine di stilare in futuro il ‘Manifesto di Valencia’ per un nuovo Mediterraneo… e via dicendo.

A suggellare questa vocazione, la scorsa estate, la Fondazione ha cofinanziato la prima pubblicazione che raccoglie, in quasi 500 pagine, le immagini, i suggerimenti, le indicazioni utili per visitare i borghi più belli del Mediterraneo.

Per il suo personale impegno, profuso a favore del ‘Mare Nostrum’, il professor Emanuele è stato premiato dall’UNESCO a Valencia, in Spagna, lo scorso anno alla X edizione della “Multaqa de las Tres Culturas”, presso il Centro UNESCO Valldigna. Ma se questa è la strada da percorrere, in generale, per i Paesi dell’Europa meridionale, quale è la via d’uscita, in particolare, per il nostro Sud, il vituperato, malandato meridione dello stivale? Il professor Emanuele ha solo un attimo di esitazione:

“Non ho la presunzione di indicare ricette miracolose; tuttavia – afferma – se avessi la facoltà di intervenire in prima persona invertirei immediatamente la tendenza delle erogazioni a pioggia. Queste sono servite, finora, soltanto a strutturare la politica del consenso in cui chi prende i finanziamenti diventa un suddito, privo di volontà e di iniziativa, e chi li elargisce diviene un monarca che distribuisce, a fini clientelari, incarichi parassitari e privilegi. Un rapporto rigido, nefasto, che avvantaggia pochi e scontenta i più, peggiorando la situazione di arretratezza e di sudditanza del Sud rispetto al potere centrale e ai suoi valvassori locali.

clima invidiabile, turismo, industrie di trasformazione agroalimentari, pesca sostenibile e itticoltura, difesa e promozione del territorio, riqualificazione edilizia, urbana e rurale. Qui dovremmo intervenire. Saremmo ancora in tempo per cancellare gli obbrobri delle grandi opere devastanti e modificare gli errori e i fallimenti delle industrie sovradimensionate e inquinanti che, come a Termini Imerese, a Priolo, come a Taranto, sono costrette a chiudere a decine, generando migliaia di disoccupati.”

Ma non è semplice, anche per industrie ‘leggere’, come quelle dell’agroalimentare, e neppure per le nuove e indispensabili infrastrutture, attrarre finanziamenti ‘ad hoc’, sganciati dalle politiche clientelari e mafiose.

“No, è meno difficile di quanto si creda: basterebbe, ad esempio, pensare per il Meridione ad una politica di incentivi e di benefici fiscali, un po’ come ha fatto l’Irlanda in passato, per attrarre capitale nuovo, fresco, vitale. Creare dei porti franchi, ad esempio, dove si godano vantaggi tributari come il non pagare dazi di importazione delle merci alla dogana, farebbe finalmente confluire verso il Sud investimenti nazionali e stranieri.”

I giovani, però, soprattutto al Sud, sono ancora, troppo spesso, costretti ad emigrare per trovare lavoro. In particolare, i più dotati. Pensiamo soltanto alla notizia, commentata con stupore da molti media italiani, che ci ha rivelato che il più giovane primario neurochirurgo del Regno Unito è un napoletano: Pierluigi Vergara, 32 anni. Uno che, come altri, ha visti riconosciuti i suoi meriti solo all’estero…

“Per questa ragione la Fondazione Terzo Pilastro finanzia, in collaborazione con alcune Università, diversi progetti di ricerca anche nel Meridione, proprio per frenare l’emorragia dei cervelli e favorire la loro permanenza in Italia, preferibilmente al Sud che soffre più del settentrione per questo esodo di giovani. Sosteniamo e finanziamo anche corsi di formazione professionale, di artigianato in particolare, una grande tradizione del nostro meridione che rischia di morire e che pochissimi, a parte la nostra Fondazione, aiutano a sopravvivere e prosperare. Penso sia un dovere morale sostenere i meno fortunati a crescere e ad acquisire una dignità di cittadini del Mediterraneo, a non restare prigionieri del fatalismo e della rassegnazione. Lo ripeto,

Le culture del Mediterraneo, insieme, hanno creato la civiltà dell’Occidente, non dimentichiamolo.”

Una prospettiva che mi ricorda il progetto ambizioso di Federico II di Svevia.

“Grande italiano, grande europeo, grande mediterraneo. Confesso di sentirmi influenzato sin da ragazzo, in molte mie iniziative, dal suo pensiero, dalla sua visione del Mondo, dal suo amore per il diritto, dalla sua inclinazione per la letteratura (creò una lingua, la “romanza”, che avrebbe consentito ad arabi, ebrei, latini e greci di conversare tra di loro), dalla sua idea della centralità politica di un grande Mediterraneo, ed infine da passioni comuni come la caccia e la poesia. Tra l’altro, e probabilmente non a caso, sono stato insignito nel 2002, come penso Le sia noto, del Premio Federichino – da parte delle Fondazioni Federico II di Göppingen, Jesi e Palermo – per aver onorato la mia terra natale con il lungo impegno profuso nel lavoro e dello studio. E proprio a lui, a Federico II, la Fondazione Terzo Pilastro ha dedicato una grande mostra a Palermo. Sì, è una figura prodigiosa, un gigante del nostro passato. Dobbiamo ispirarci anche a lui se vogliamo sperare nella rinascita, nel ‘rinascimento’ del nostro meridione.”

Un’ultima domanda, Professore:

che ne pensa di Myrrha, del nostro progetto di rivalutare la percezione del Sud agli occhi dei lettori;