LA VIA REALE

Mi avventuro sovente, nei reportage, alla ricerca delle antiche radici culturali espresse dagli esseri umani, in vari luoghi del pianeta. Ho seguito in questi anni un percorso che evidenzia le procedure di evoluzione dell’uomo.

Che si manifestano tramite l’arte, i miti, le religioni, questo per affermare pienamente la loro dignità.

Il mio punto di partenza è la descrizione dell’evento, la riflessione sulla vita quotidiana, che si esprime inoltre nelle feste religiose.

E’ dunque partendo da queste premesse che ho deciso di seguire le feste pasquali in Sicilia, con i numerosi eventi che ne conseguono.

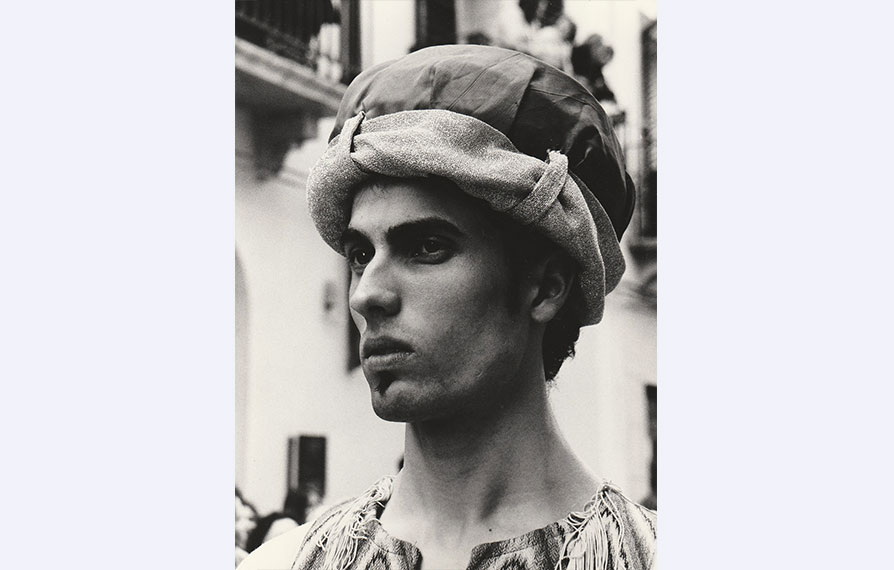

Con entusiasmo e vitalità ho sorvolato la messa in scena delle feste e i protagonisti dei quadri viventi.

Cari amici,

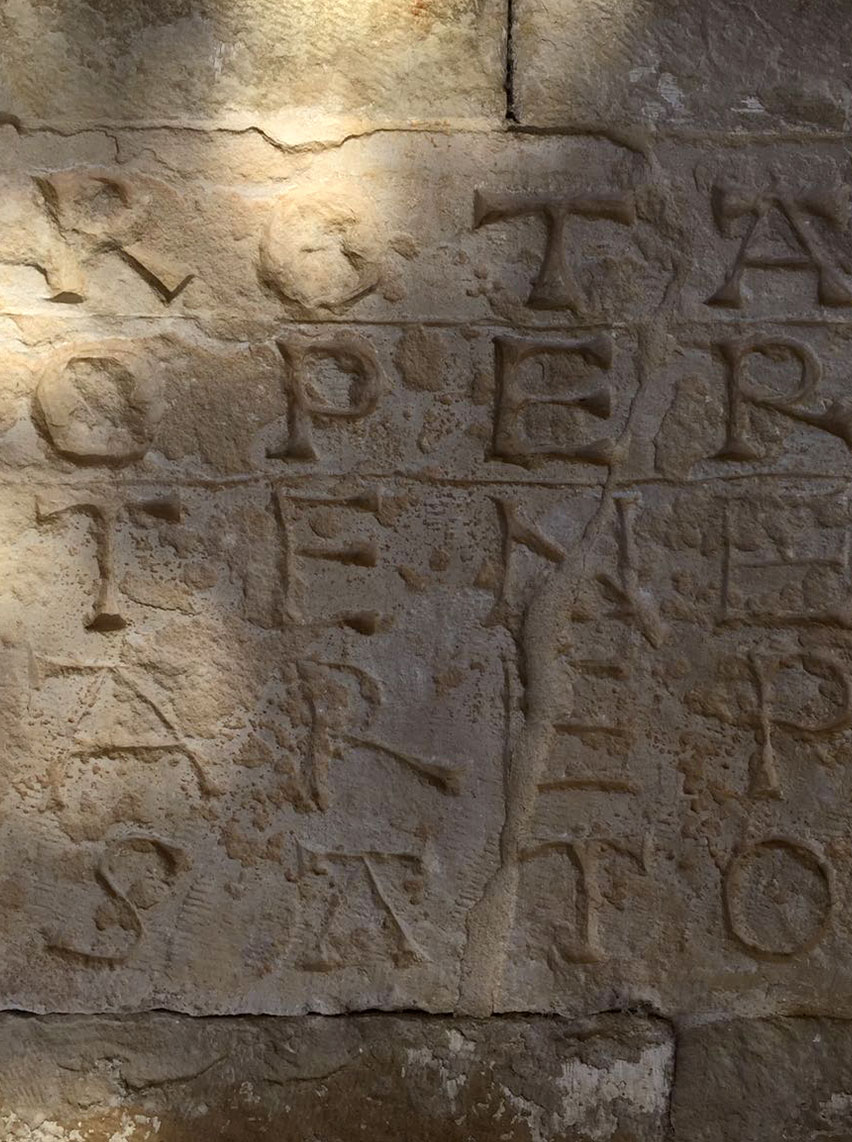

Vi prego di condividere un momento di attenzione attraverso poche mie parole affidate alla cortesia di Tamara. Questa manifestazione si chiama complessivamente l’Italia vista dall’alto, ma, nel caso di Tamara, sarebbe meglio dire “vista da dentro” perché, come tutti i grandi viaggiatori, Tamara è un’artista che si muove per vedere le persone molto da vicino; anzi, per sondare possibilità di identificazione. La sua mostra ha come argomento la Via Reale che vuol dire, in sostanza, la retta via, quella che è, appunto, tracciata dall’Arte. Qui è di scena la Sicilia vista attraverso le processioni, quei momenti in cui particolarmente forte si fa, in ciascuno di noi, la sensazione di un passato che incombe sul presente. Ma, questo passato può essere facilmente visto, almeno dal laico, da due punti di osservazioni opposti e concomitanti: la solennità e il ridicolo. I cittadini che diventano tutti attori della sacra rappresentazione sono vivi e veri ma, nel contempo, assumono parti talmente importanti e preoccupanti da lasciare coloro che li osservano da fuori per lo più esterrefatti. Ci credono veramente? Riescono a identificarsi quelle persone con Cristo, i suoi torturatori, il popolo che assiste, accompagna, soffre e tripudia? Naturalmente la risposta è sì e non è neanche così difficile. La suggestione collettiva è una realtà verificabilissima e commovente. E la nostra Tamara che cosa vede nel suo nitido e pulito bianco e nero con cui scruta le persone a una distanza, appunto, ridottissima? Vede il Personaggio e l’Uomo talmente sovrapposti e indistinguibili da spingerci a credere sul serio a un mondo ancestrale che, nella sua totale inconsapevolezza, percorre la strada del Reale. Tamara Triffez ha dedicato e dedica la sua vita a questo tipo di indagine. Il suo interesse forse più acuto è nel Tibet, in quel tragico paradosso storico che è l’annientamento, o meglio il tentativo di annientamento, di una via Reale che, in nome di una malintesa ideologia, crede di trionfare attraverso la cancellazione. Tamara, come artista, si oppone, e sempre si opporrà, a qualunque ipotesi di cancellazione di retaggi che, pur diversi in diverse parti del mondo, sono intrinseci all’esistenza stessa dell’essere umano. Da questo punto di vista la sua Sicilia e il suo Tibet non sono diversi; e non lo sono perché è l’approccio dell’artista a essere lo stesso. Tamara dà, a chi guarda il suo lavoro, la sensazione di partecipare. La sequenza delle immagini è dentro la processione e non è uno sguardo incuriosito dalla tipicità o dalla stranezza; ma, appunto, è uno sguardo partecipe di chi, evangelicamente, non giudica ma guarda. E vede le grandezze e le debolezze del mondo che si dipanano insieme, perché insieme sono sempre esistite e sempre esisteranno. Certo, i personaggi della processione, in certi luoghi straordinari come Piana degli Albanesi, sono inevitabili citazioni della grande arte figurativa del passato. Le donne loranti sembrano estratte dalle statue lignee del Medioevo e del Rinascimento, il Cristo che passa o giace sembra generato dalla cultura figurativa manierista. Ma questo forse nessuno lo deve sapere, nemmeno l’artista che si aggira tra la gente con la sua macchina fotografica. Quando si avvicina, però, la folla si dirada come se l’atto fotografico fosse un atto sacrale in sé, perché tale da sacralizzare l’incoscienza di chi non sa perché è lì e perché debba assumere atteggiamenti precostituiti. Nella processione tutto è prescritto, tutto è già avvenuto ma Tamara coglie l’espressione di dubbio, perplessità, distrazione, delusione, che trapela nei volti così potentemente connotati di passato da risultare affascinanti in sé. Le foto sono state fatte in occasione della festività pasquale, in tempi recentissimi. Ma la data non importa, perché tutto questo può essere avvenuto sempre, perché è ben probabile che così come lo vediamo nelle foto di Tamara non sia mai avvenuto. Non si tratta di sospendere il tempo, che è impossibile, ma di fare il ritratto alle emozioni con la chiara coscienza che la finzione dell’arte spinge sulla via Reale. Tamara appartiene a quella categoria di persone che vedono l’esistenza solo come energia positiva ma dalle immagini non promana una sensazione di ottimismo inconsapevole. Il fatto è che l’artista è profondamente consapevole di ciò che sta rappresentando e delle sue implicazioni ma non tratta le persone rappresentate come materiale di un esercizio edonistico. Pur nella limpida bellezza di queste immagini, non c’è mai l’impressione della sosta estatica, tale da cogliere quel momento in quanto particolarmente bello o suggestivo. L’avanzata della fotografa dentro la processione procede, invece, con l’intento di farsi spazio entro un mondo che potrebbe respingerci perché non lo conosciamo e forse lo temiamo. Temiamo di urtarne antiche suscettibilità, di non rispettare regole a noi sconosciute ma lì ovvie e scontate; temiamo di mancare di rispetto senza volerlo ma solo per scarsa informazione. Tutti questi timori sono latenti nello sguardo di Tamara ma sono, poi, esorcizzati dalla forza del rapporto tra chi fotografa e chi si trova di fronte alla macchina fotografica. Proprio per questo a noi arriva un senso di pienezza e di dominio della ragione e della spontaneità che, se bene vissute, potrebbero giovarci.

Con i saluti più cari, Claudio Strinati

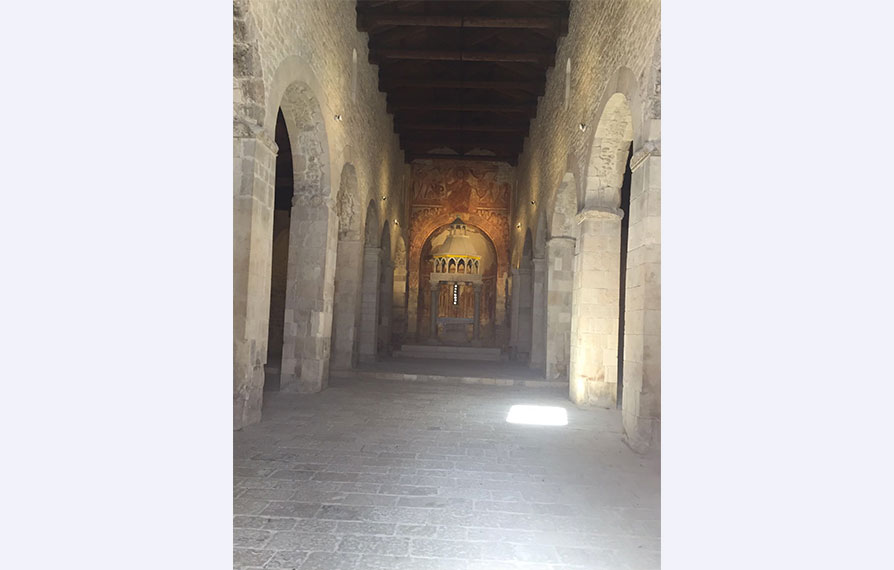

La Sicilia è ancora una terra ricca di tradizioni e di veri rituali ancestrali, che danno tutt’oggi una testimonianza sulle origini mitiche e multiculturali nel cuore del mediterraneo.

L’obbiettivo della macchina fotografica ha seguito la domenica delle Palme, a Piana degli Albanesi, villaggio fondato da una comunità di albanesi secoli fa, che ha conservato la sua tradizione ortodossa, evidenziata, da una quantità di usi e costumi inaspettati, i Pope, le croci… Il Pope sale su di un asino, a ripercorrere l’entrata di Gesù Cristo a Gerusalemme.

Tra le tante celebrazioni, ho percepito, nella rappresentazione della vita del Cristo di Marsala, la sensazione di un viaggio a ritroso nel tempo; scorci di vita della Gerusalemme di duemila anni fa. La forza evocatrice delle rappresentazioni si rivela grazie alla partecipazione intensa di attori e spettatori, tutti abitanti di città e villaggi.

Sono cerimonie dove ognuno rivive, tramite le rappresentazioni, il proprio percorso di vita ed il suo slancio spirituale. Come negli exempla del Medioevo si tratta di un’esperienza religiosa ed umana fortemente catartica.

Ho documentato le processioni di Palermo, la processione dei Cocchieri, tradizione che si protrae dal XVII secolo; la processione del mercato Ballarò e il Venerdì Santo di San Mauro Castelverde, piccolo villaggio che si arrampica intorno ad un picco montagnoso delle Madonie, dove si può assistere al bacio di Giuda, alla sua impiccagione, alla Via Crucis, alla Crocifissione. Al dolore di un uomo. Durante questa visita la montagna era stranamente avvolta da una nebbia densa e fredda; questa introduceva un senso di sognante inquietudine.

Ogni evento indica così un percorso tra il sacro e il profano.

La domenica di Pasqua a Ribera, ad esempio, dove gli uomini sfiniti dal lungo percorso e dal peso dei diversi quadri – delle rappresentazioni di Cristo, della Vergine Maria e di San Michele – vengono autorizzati a bere l’acqua santa benedetta, in ricompensa della loro devozione. La bottiglia vola rapidamente da una mano all’altra mentre la folla, commossa, canta e salta. La banda si infervora, la cacofonia dei petardi esplode, nuvole di confetti si liberano nell’aria. Tutto per ricordarci la resurrezione di Cristo.

Le colombe volano tra gli stendardi ed ecco, in questi giorni, riapparire, al di là delle espressioni un pò profane, l’anima ansiosa di conoscenza, il percorso della sofferenza e finalmente la gioia, liberatoria, della resurrezione.

Tramite la scelta di questa antica e profonda tematica ho voluto rendere omaggio alla vita del Cristo, svelando attraverso le sue sofferenze estreme, l’essenza divina, la trascendenza. Ricerca che l’uomo esprime da millenni.

Possiamo ugualmente dire che “la Via Reale”, titolo di questo reportage, è un’espressione che si usava nel modo antico. Indica la via, la strada dritta, con la quale si evitano le deviazioni e i meandri che possono confondere l’anima, approdo simbolico alla Gerusalemme celeste, simbolo del Cristo.