Come converrebbe la maggior parte degli storici, la prima fondamentale transizione si è verificata più di 10 mila anni fa quando l’Homo sapiens si è trasformato da cacciatore-raccoglitore in agricoltore e il genere umano ha imparato a coltivare e ad addomesticare gli animali. Questo è stato lo sviluppo più significativo nella storia dell’umanità, sviluppo che ha rappresentato uno spartiacque tra il Paleolitico e il Neolitico – spianando la strada ad una nuova era, a partire dalla quale la relazione umana con le risorse naturali sarebbe cambiata per sempre.

Da allora, molte altre rivoluzioni si sono verificate nella storia dell’umanità

e le grandi innovazioni, spesso insieme a nuovi modi di sfruttare

le risorse naturali, hanno indirizzato il cambiamento.

Passando dall’età del legno a quella del carbone, siamo entrati – quasi un secolo fa – nell’età del petrolio. Tale era, caratterizzata da un forte aumento in termini di ricchezza e di opportunità e da modelli di produzione e di consumo di massa, sta probabilmente volgendo al termine: la sostenibilità di questo modello, infatti, risulta fortemente minacciata dalle grandi sfide del nostro secolo.Più nello specifico, la popolazione mondiale, attualmente pari a circa 7,5 miliardi di persone, è destinata ad aumentare di quasi un miliardo entro il prossimo decennio e raggiungere i 9,6 miliardi entro il 2050. Al contempo, le grandi economie in rapida crescita (come Cina e India) diventeranno sempre più ricche e la classe media mondiale arriverà a triplicarsi entro il 2030 (la maggior parte di questa crescita sarà concentrata nei paesi in via di sviluppo). Per mettere questi trend in prospettiva, entro il 2030 i paesi asiatici rappresenteranno oltre il 65% della classe media mondiale, rispetto all’attuale 35%.Un effetto importante che scaturisce da questi trend è

l’aumento del consumo e della domanda di generi alimentari, di beni manufatti e delle fonti di energia. Tali circostanze determineranno

un aumento della pressione sul sistema economico e ambientale

mondiale attraverso almeno tre canali:

(1) le emissioni di gas a effetto serra (GHG), (2) la sostenibilità degli elementi chimici presenti sul nostro pianeta e (3) la gestione dei rifiuti prodotti dall’uomo.

In primo luogo, l’aumento in termini numerici della popolazione condurrà ad una maggiore richiesta di energia

(necessaria, tra le altre cose, per sostenere la crescente domanda nei settori dei trasporti, del manifatturiero e del settore agroalimentare), con conseguente incremento delle emissioni prodotte dall’impiego di combustibili fossili. Un ulteriore effetto negativo del trend in esame passa attraverso l’impiego delle aree verdi naturali: l’aumento della domanda di generi alimentari determinerà, infatti, uno sfruttamento sempre maggiore di tali aree, con conseguente intensificazione della deforestazione.

L’accelerazione prevista nella crescita della domanda mondiale comporta, inoltre, un’altra necessità: preservare la sostenibilità degli elementi chimici presenti sul nostro pianeta

al fine di garantire alle generazioni future le stesse opportunità di sviluppo dell’attuale generazione. Sebbene l’effetto più immediato dell’esaurimento di tali elementi sarebbe quello di una riduzione dei beni potenzialmente producibili, tale fenomeno ha delle rilevanti ricadute anche sul ciclo del carbonio, poiché molte tecnologie verdi (ad esempio le tecnologie legate allo sfruttamento dell’energia solare) utilizzano proprio questi elementi a rischio esaurimento.

Infine, l’aumento generalizzato dei consumi è associato ad un forte aumento della produzione di rifiuti.

Questa potrebbe raddoppiare entro il 2025 e, nonostante lo sforzo intrapreso dalla maggior parte dei Paesi OCSE, il volume dei rifiuti potrebbe aumentare ancora fino al 2050 a causa del cambiamento nella composizione della popolazione mondiale legato al progressivo fenomeno di urbanizzazione.Va a ciò poi aggiunto come i pur significativi sforzi intrapresi da molti Paesi ad alto reddito, rivolti a ridurre la produzione dei rifiuti, siano spesso in gran parte vanificati dalle tendenze esistenti nell’Asia Orientale (la regione a crescita più rapida del mondo per rifiuti). Basti pensare alla produzione di rifiuti solidi in Cina, destinata a passare da 520/550 tonnellate al giorno nel 2005 a 1,4 milioni di tonnellate al giorno nel 2025.

Alla luce di queste considerazioni, appare necessario intraprendere un percorso di cambiamento che si inserisca nel solco di una necessaria quanto opportuna transizione da una società basata sul consumo di massa, sulla produzione incontrollata di rifiuti e sullo sfruttamento dei combustibili fossili, ad una società caratterizzata, invece, dalla riduzione e valorizzazione

dei rifiuti e da nuovi modelli di produzione e consumo.

Questo cambiamento tocca le corde più sensibili del nostro il tessuto sociale ed istituzionale e va oltre il mero cambiamento tecnologico. Di conseguenza, la questione da affrontare è se questa transizione sia realizzabile nel prossimo futuro e quali passi possono essere efficacemente intrapresi per portare tale transizione a compimento.

Come evidenziano gli studiosi della transizione, tre condizioni devono essere soddisfatte simultaneamente affinché possano realizzarsi grandi cambiamenti:

(1) le nuove tecnologie che sostituiranno le tecnologie preesistenti devono aver raggiunto un adeguato livello di maturazione e devono essere economicamente vantaggiose; (2) un numero significativo di attori (produttori, consumatori, policy makers, opinion leaders, etc.) devono condividere alte aspettative sul futuro della nuova tecnologia e sulla transizione in atto; (3) i principali stakeholders operanti nella società civile devono attivamente esercitare pressioni per il cambiamento. La coesistenza di queste tre condizioni rende possibili i cambiamenti di paradigma. Ma dove si inserisce l’Italia ed il Mezzogiorno in questa traiettoria del cambiamento? Il processo di transizione rappresenta senz’altro una sfida stimolante per l’Italia, dove è stata proprio l’industria, attraverso i suoi principali players (tra i quali Novamont, Mossi Ghisolfi, ENI-Versalis, ed il connesso indotto popolato da imprese di piccola e media dimensione attive nel settore dei biopolimeri e dei chemicals), a guidare il cambiamento portando avanti una tradizione di collaborazione con il mondo della ricerca. Basti pensare al caso di Matrica, una joint venture paritetica costituita proprio da ENI-Versalis e Novamont al fine di

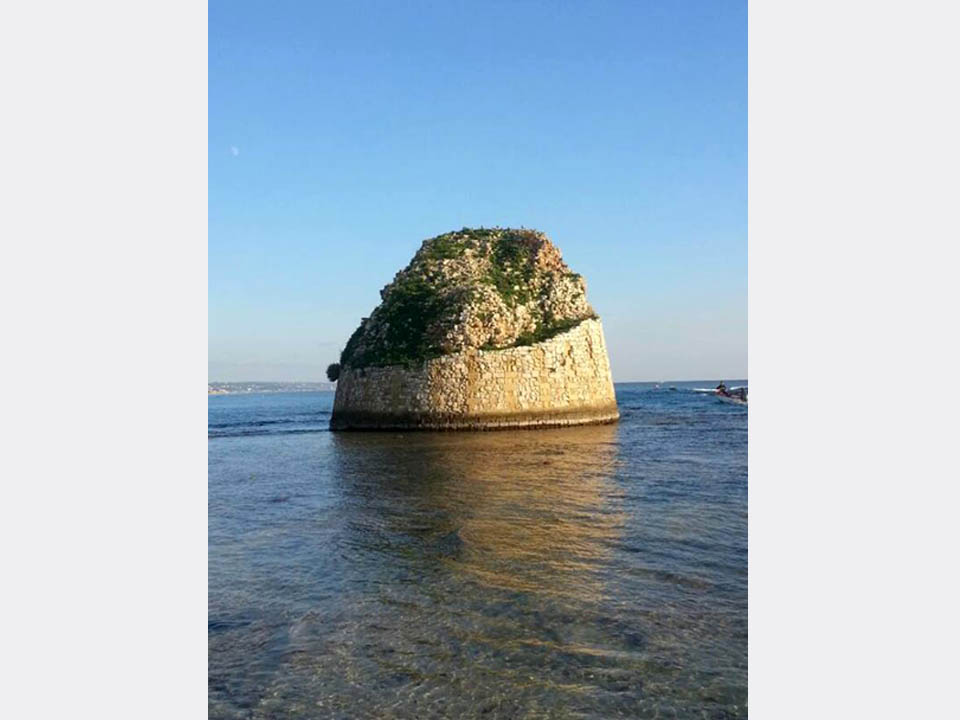

riconvertire lo stabilimento petrolchimico di Porto Torres in una bioraffineria integrata nel territorio per la produzione di prodotti ad alto valore aggiunto utilizzando anche feedstock di seconda generazione.

Un progetto, questo, dal grande impatto non solo ambientale, ma anche economico e sociale. La riconversione di siti petrolchimici ormai dismessi in bioraffinerie è la strada che si è seguita anche a Marghera e che si vuole seguire a Gela.

In questo contesto il Mezzogiorno può trovare nuovi stimoli alla crescita

che si concilino con la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Proprio a Gela, la crisi del settore della raffineria tradizionale si è riversata sul territorio locale, con conseguenze pesanti a livello di occupazione che hanno accentuato gli effetti della grave recessione economica mondiale.

Ripartire dalla bioeconomia è una concreta possibilità: con il Protocollo d’Intesa siglato nel 2014, Eni ha avviato un processo di trasformazione

del sito industriale in una green refinery,

dove dovrebbero essere prodotti biocarburanti utilizzando non solo olio di palma grezzo di importazione, ma anche oli esausti di cottura e grassi animali. E’ inoltre auspicabile, nel processo di transizione di cui si tratta, l’annunciata realizzazione di un impianto pilota per la trasformazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani del territorio in bio-olio. In questo modo, non solo si avrà a disposizione una quantità maggiore di feedstock da trasformare in bio-olio, ma si fornirà un supporto concreto alla valorizzazione del food waste locale. Tutti questi virtuosi processi di conversione lasciano presagire un’accelerazione nel settore della bioeconomia, che potrebbe essere ulteriormente facilitata da interventi mirati dei policy makers nella politica industriale, con ricadute positive sulle economie locali e su di un tessuto sociale altrimenti avviato ad una pericolosa disgregazione.

La bioeconomia, dunque, può divenire un nuovo driver di sviluppo

del Mezzogiorno: un’opportunità, questa, che i policy makers

non possono sprecare.

BIOECONOMIA: UNA SFIDA PER IL MEZZOGIORNO