Era il 1906 e quella era una delle prime gare automobilistiche al mondo, basti pensare che la Mille Miglia sarebbe nata circa vent’anni dopo, nel 1927.

La cosa più incredibile è che si disputò nella Sicilia di quegli anni, e lì si svolse anche in tutte le 60 edizioni successive.

Ancora una volta la Sicilia, nonostante l’arretratezza dovuta ai molti fattori

che non stiamo qui ad indagare, era in testa al mondo,

stavolta non per la ricchezza della sua arte, per la sua cultura multiforme, per la sua storia millenaria, per la sua incredibile biodiversità, ma per uno sport e per l’organizzazione di un evento che, così strutturato, in Italia non si era ancora mai visto.

Il luogo esatto erano le Madonie, una piccola catena montuosa nella parte Nord Occidentale della Sicilia che, come tutti i luoghi montani, aveva strade strette e tortuose, adatte più ai carretti che non a rombanti automobili. Solo un grande siciliano appartenente ad una famiglia fuori dal comune avrebbe potuto ideare e organizzare una simile competizione. Lui era Vincenzo Florio junior, figlio del senatore Ignazio Florio e di Giovanna d’Ondes Trigona, nonché cognato della “regina di Palermo” Franca Florio, moglie di suo fratello Ignazio jr. Ma facciamo un passo indietro e vediamo cosa stava succedendo in quegli anni a Palermo.

La famiglia Florio, che ormai molti di voi hanno conosciuto anche grazie

agli apprezzatissimi romanzi della trapanese Stefania Auci

era, tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento,

una delle famiglie più ricche dell’Italia

della Belle Époque,

famosa in tutta Europa e molto oltre. Tra i loro amici vi erano capi di Stato e reali, politici di vario genere e grado, banchieri internazionali, e poi anche i rappresentanti più importanti della vita culturale dell’epoca, con pittori, artisti, musicisti, scrittori che entravano e uscivano dalle loro meravigliose case e dalle loro vite, lasciando sempre traccia di sé.

Ad un certo punto, in mezzo all’immenso impero dei Florio,

che andava dalla Navigazione Generale Italiana (seconda più grande compagnia di navigazione del Mediterraneo), alle tonnare (con loro si ebbe per la prima volta la conservazione del tonno sott’olio con relativo inscatolamento), dalle cantine di Marsala, a Villa Igiea a Palermo (capolavoro dell’hôtellerie di lusso), dal Cantiere Navale di Palermo, nato per supportare l’attività della loro acciaieria, alle banche,

arrivarono anche le gare automobilistiche, che si affiancarono al resto.

Vincenzo Florio jr. poco più che adolescente, percorse la strada che tanto lo appassionava e iniziò a guidare auto sportive, partecipando a qualche piccola gara amatoriale. Nel 1905, ideò il nome di “Coppa Florio” per una gara automobilistica da lui organizzata e finanziata, che si svolgeva già dal 1900 a Brescia ma che assunse la denominazione di “Coppa” perché Vincenzo aveva deciso di istituire, oltre al premio di 50 mila lire, anche una coppa d’argento, opera di un suo amico orafo francese, alla Casa costruttrice che avesse vinto più volte nel corso di sette edizioni. Questa avventura lo catapultò definitivamente nell’idea delle gare sportive, dedicandosi con entusiasmo alla creazione di una nuova competizione da svolgersi sulle Madonie.

Vincenzo disegnò il percorso a Parigi, aiutato da Henri Desgrange, direttore della famosa rivista francese “L’Auto”. Il percorso, come dicevamo, era molto complesso e difficile, poiché si snodava in quelle strade montane piene di curve che collegavano i vari Comuni della dorsale per 146 km e 900 metri. Vincenzo.

Florio stava dando vita ad una competizione che, proprio per queste difficoltà

di tracciato, era destinata ad entrare nell’immaginario collettivo

e a divenire leggenda.

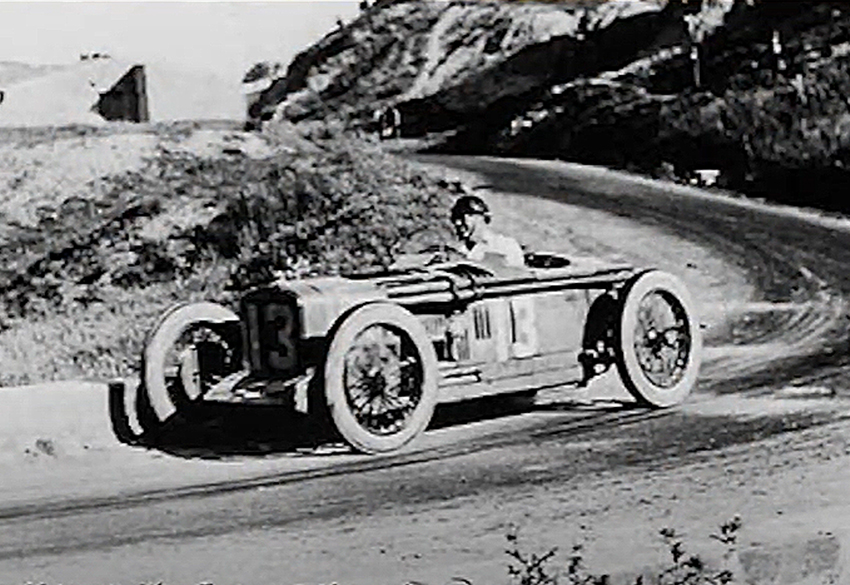

Torniamo quindi a quel 6 maggio del 1906 con le automobili rombanti sul nastro di partenza di un circuito che avrebbero dovuto ripetere tre volte. Gli equipaggi erano: cinque Itala, una Fiat, due Bayard-Clement, una Berliet e una Hotchkiss. Di queste riuscirono a tagliare il traguardo solamente sette, tenendo conto che le auto dei due francesi furono bloccate da un incredibile errore della loro squadra: al rifornimento, il pieno fatto fu d’acqua e non di carburante.

Vinse il torinese Alessandro Cagno su una Itala e, per coprire l’intero percorso, impiegò circa 9 ore e mezza ad una media di 46,8 km orari, distaccando di oltre mezz’ora il secondo classificato. Il premio in palio fu, oltre alla cifra di trentamila franchi in oro, una targa in oro massiccio in stile Liberty, creata per la gara da René Lalique e consegnata al vincitore direttamente dalle mani di donna Franca, la cui presenza all’evento, già da sola catturava l’attenzione degli spettatori e di tutto il bel mondo presente.

Lalique firmò anche la targa dell’anno successivo e poi altri artisti firmarono

i premi di successive edizioni: come Duilio Cambellotti, autore della targa del 1908

e poi anche le illustrazioni di Terzi, Dudovich, Marinetti, De Maria, Gregorietti.

Il quartier generale della manifestazione era a Termini Imerese al Grand Hotel delle Terme, costruito a fine Ottocento in stile neoclassico dal noto architetto Giuseppe Damiani Almejda, che aveva appena terminato il teatro Politeama di Palermo. Lì vi alloggiavano sia i piloti con le Case costruttrici, sia la Palermo bene, e tutti insieme prima della gara impegnavano il tempo organizzando lussuose feste.

Migliaia di persone raggiungevano Termini Imerese con ogni mezzo a disposizione, dalle automobili alle carrozze, dai carretti siciliani ai numerosissimi treni speciali

che partivano dalla stazione di Palermo.

Una delle gare automobilistiche più antiche del mondo era nata in Sicilia e il successo che seguì fu un successo per entrambi, per Vincenzo Florio e per la Sicilia stessa e la sua promozione turistica. Inoltre,

grazie all’idea del giovane Florio venne fondato l’Automobile Club di Sicilia,

il Giro d’Italia decise di includere nelle sue tappe anche la Sicilia,

e a Palermo fu inaugurato il primo cinema.

Vincenzo morì il 6 gennaio del 1959, senza figli nonostante avesse avuto due mogli. La sua unica vera “figlia” riconosciuta fu così la Targa Florio, di cui disse: “Continuate la mia opera, perché l’ho creata per sfidare il tempo”. La Targa Florio classica si disputò dal 1906 al 1977 come gara automobilistica di durata, divenendo in seguito una gara rallistica con il nome di “Rally Targa Florio”, ma questa è un’altra storia.

Nel 1955 e nel lasso di tempo dal ‘58 al ’73, ha fatto parte del gruppo

di gare titolate ai fini dei “Campionati Internazionali o Mondiali riservati

alle vetture Sport o Gran Turismo”, ottenendo sempre maggior popolarità

e ospitando piloti di fama e importanti Case costruttrici.

Incontriamo Giuseppe Calvaruso, un’appassionato ed entusiasta spettatore della Targa Florio dal 1970 al 1977, che ci racconta cosa volesse dire in quegli anni “vivere” questo evento:

“I miei primi ricordi della Targa Florio risalgono al 1970 quando, quattordicenne con gli zii andammo a vedere la mitica competizione, e poi ci tornai ogni anno fino alla definitiva chiusura. Gli occhi del nostro narratore brillano, mentre mi racconta delle centinaia e centinaia di curve che le automobili dovevano affrontare in “un circuito di circa 72 Km. da fare 11 volte, che toccava vari paesi nel pieno della campagna siciliana, sfiancante per i piloti e stressante per i bolidi da corsa, e il più delle volte solo la metà dei partecipanti riusciva a tagliare il traguardo”. Con l’entusiasmo di chi si sente un privilegiato, ci spiega che

“la corsa, anzi “a cursa” come veniva chiamata dai siciliani, era valida

per il Campionato Mondiale Marche che annoverava gare come

la 24 Ore di Le Mans o la 12 Ore di Daytona e richiamava

oltre 500.000 spettatori che arrivavano da ogni dove.

Il Campionato Mondiale Marche era importante come la Formula 1. Immaginatevi per noi Siciliani il piacere e l’orgoglio di vedere correre sulle nostre strade piloti famosi come Hill, Rodriquez, Bandini, Siffert, Redman, Elford, Stommelen, ecc. e ancora negli anni piloti mitici come Nuvolari, Achille Varzi, Taruffi, lo stesso Enzo Ferrari, Giunti, Merzario, De Adamich. Il giorno della gara ti rendevi conto dell’interesse che suscitava, centinaia di auto dell’epoca (le fiat 127, le Cinquecento, le 850) sparse lungo i bordi del percorso. E poi le storie e gli aneddoti che venivano raccontate da chi c’era già stato negli anni precedenti, e noi a bocca aperta ad ascoltare le storie e le gesta dei piloti più famosi. Che festa in quelle campagne, quanta gente con tanta passione per quei prototipi che, dal rumore in lontananza, già avvertivano chi stava arrivando: “Chista (questa) è la Ferrari di Vaccarella, no è una Alfa Romeo 33, no è la Porsche di Siffert. Negli anni ’70 la Targa Florio mi vide sempre presente fino al 1977, per l’ultima volta.”

Infatti, Nonostante fosse una gara abbastanza sicura, tanto che, per questo,

Vincenzo Florio ai suoi tempi l’aveva definita “la gara più lenta del mondo”,

anch’essa vide presentarsi il conto di morti e feriti,

sia tra i piloti che tra il pubblico.

E, dopo alcuni incidenti più o meno gravi, nel 1977 durante la 61esima edizione, si replicò l’incidente avvenuto venti anni prima nella Mille Miglia.

In un tratto subito successivo ad un rettilineo, gli spettatori furono travolti dalla macchina di Gabriele Ciuti, uscita di pista: due morti e tre feriti gravi. La gara fu sospesa e il risultato conteggiato al termine del quarto giro, sugli otto totali. Così finiva la Targa Florio.