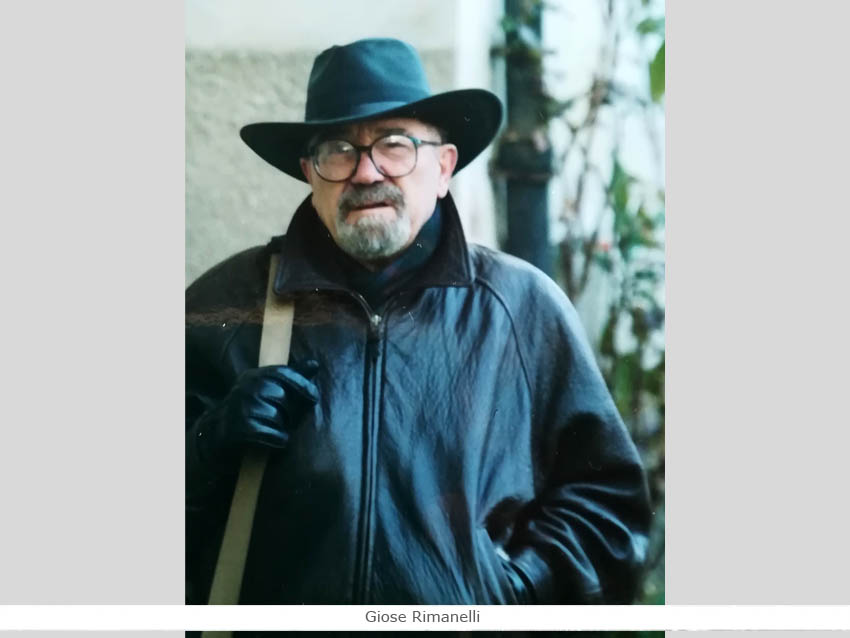

UN RICORDO di GIOSE RIMANELLI

1997. Fratello Giose, occhi di gatto, lo acchiappai per la coda e quasi per caso in America al mio scalo aereo South Dakota-Roma, reduce – io – dell’ospitalità di un gruppo d’indiani della prateria; lui, in fase di trasferimento – eterno gitano mai domo – dal Minnesota al Massachusetts con la moglie Sheryl da lui chiamata “Ciliegia”.

Micio micione, camaleontico nello sguardo, che si tramuta in serpentello beffardo: sempre che azzannarti ne valga la pena! Ma poi, d’un tratto, il sorriso ironico, sornione si liquefa in amichevole dolcezza, come quello di un bambino tenero a cui non puoi che voler bene. Tutto, su un corpo ancora massiccio: “Paisà!” gli urlo, scuotendo gli assonnati passeggeri in transito che vagano alla ricerca di parenti o del prossimo volo come zombi inebetiti dall’ora e dal viaggio: “Il solito emigrante italiano!” avranno pensato. “Mi hai sconvolto i piani con l’insistenza di conoscermi proprio in questo frangente” – Giose esordisce, esplorandomi tutto – “ma sono felice!” L’abbraccio è energico, franco e lo sguardo, ancora un po’ incredulo, si fa all’improvviso raggiante. Il tempo di accompagnarmi in albergo e di ritrovarci al mattino dopo, solo poche ore più tardi, in lavanderia dove Ciliegia e lui si son trascinati dietro due sacchi di panni accumulati nell’eterno viaggio d’avvicinamento e ricerca di una nuova dimora.

Un incontro breve quanto un respiro, solo due ore alla partenza del sottoscritto:

a cosa dare la precedenza?

Con l’alito addosso di un tempo tiranno, Giose ascolta e ti assale con una cascata di parole; ed io con una vita da raccontargli. Li aiuto a piegare lenzuola, asciugamani, camicie, pigiami, mutande e calzini; parliamo di lui e parliamo di me e parliamo di patria e Molise, spesso ingrato ed amato.

“Ho portato il Molise sempre con me, col cuore e negli scritti, in tutto il mondo girato: come faccio a rinnegare quella mia terra?

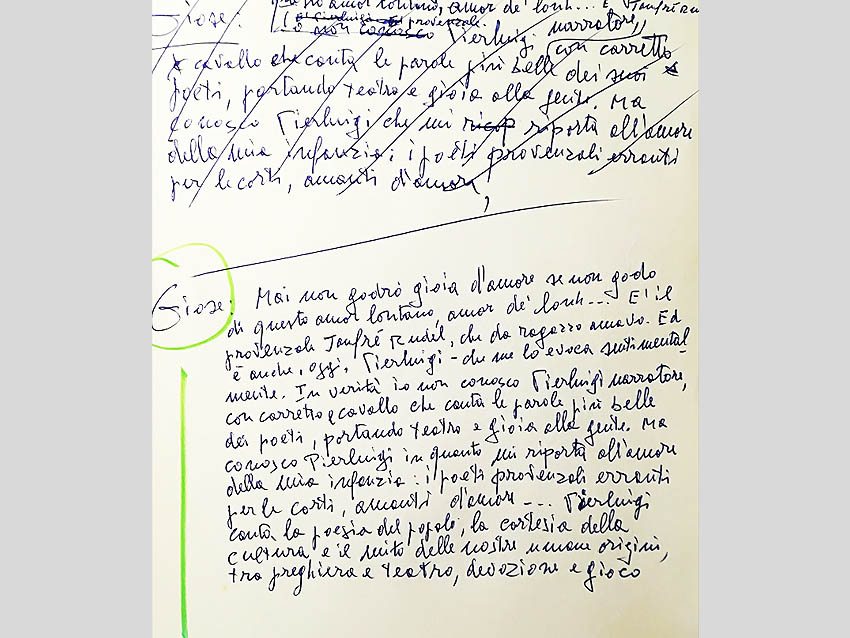

Altro non ci resta, caro amico della macchia, di tenerci ancor più vicini con il pensiero e la parola, continuando tuttavia ad amarla, quei luoghi, quelle memorie e lasciando scorrere sotto il ponte, come acqua che va a perdersi, quei malintesi, le sgarberie, le forzature e sforzature politiche…” Ho provato simpatia e affetto immediato per quest’uomo – “Crescerà!” predisse – per questo fratello più grande di una ventina d’anni, trovato (ri-trovato) fra i risvolti o le righe di un racconto che mi riportò ad amare la mia terra da cui ero “fuggito”. Soprattutto il libro “Molise Molise”…! Mi accompagnano all’aeroporto: un altro abbraccio. Scambio reciproco -quasi in un rito arcano – di gilet (il mio) e di un cappellone old-west (il suo) così agghindati: “Fratello Giose, ho scavalcato oceani e ci siamo rincorsi per gli States sfidando tempo e ragione pur d’incontrarci e conoscerci, ma non siamo riusciti a fermare il tempo”… “Pierluigi carissimo, sei passato come un fulmine e te ne ringrazio, perché insieme abbiamo addomesticato il difficile!”… “Arrivederci in Molise, Giose! A presto, spero: faremo uno spettacolo un giorno insieme!” gli preannuncio con veggenza spiritata… In Molise, mi giunge un sonetto che benevolmente mi dedica. Come in uno specchio, ci vedo riflesso lui stesso e la sua delusione:

“Molise, Amore di terra lontana: prima che l’inverno ci sorprenda, questo smarrito amante senza mondo ripasserà l’Atlantico profondo per distendersi sotto

la tua tenda. Su quest’amore han malignato a fondo i senza cuore,

scarsi di leggenda, imbavagliati dentro una tregenda d’ignoranza sapiente,

a tutto tondo. Questo smarrito amante ha ben pagato la sua fede:

desiderio e pienezza, un manoscritto sempre ben arato sia nel tormento

della fanciullezza che nella quieta questua d’un alato riavere il perso,

l’amata carezza…”.

Come atto d’amore nei riguardi della stessa patria, gli mandai imbustata terra, semi e petali della regione, insospettendo – come lui suppose – i controllori americani… L’impulsività costa, ma come tentare la via della saggezza con lui e lui con me? Come si poteva imbrigliare l’impulso e la voglia – quasi settimanale – di un confronto seppur epistolare? Mi vien da ridere!!!

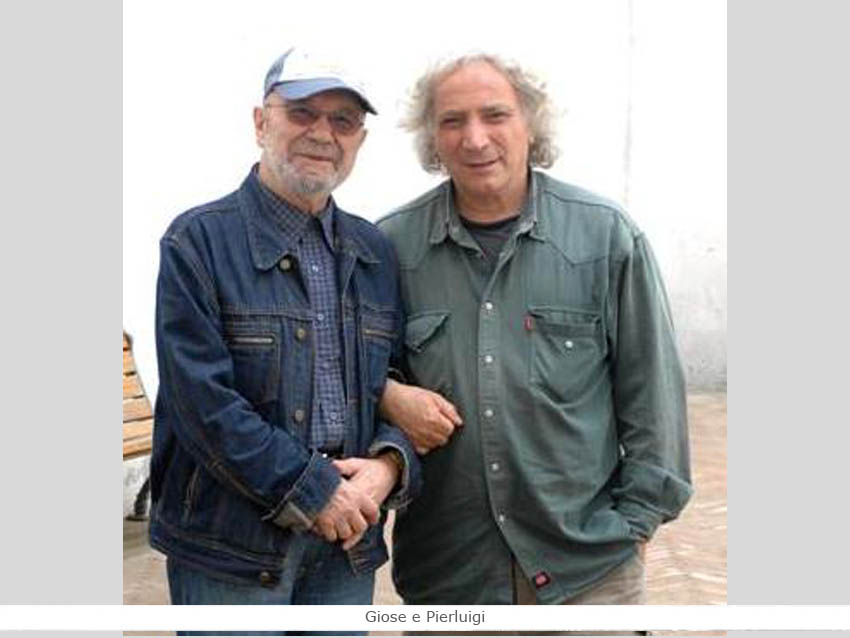

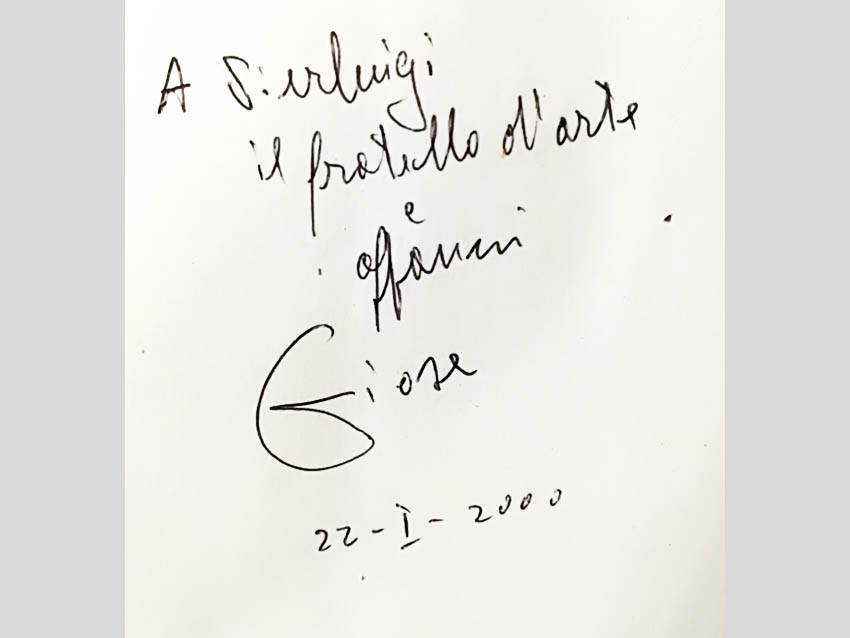

Un anno passa e gli comunico che l’abborracciato zibaldone di testi (i suoi) è pronto: mi sono basato su un collage di scritti, libri e racconti di vita. L’idea gli piace e poi… poi “un’enormefolleinfinitaquasincalcolabile” sfilza di cifre sulla bolletta telefonica. “Oggi abbiamo consumato le linee internazionali!” mi fa. Costa meno vederci…! A una settimana dalla prima teatrale, arriva ed è sufficiente un solo abbraccio per intenderci. Ci ritroviamo a stagliuzzare, incollare, riscrivere, riordinare le tessere letterarie di un puzzle esaltante: il mondo, tutto il mondo è tra le quattro pareti di casa mia… “Buona notte!” “Buona notte!” e dopo mezz’ora siamo di nuovo in piedi a trascinar pantofole, perché il sonno non viene e quindi è meglio lavorare… Gli sparo lì la proposta: “Anche tu sarai di scena! Tu racconti la tua vita ed io sarò il tuo alter-ego, quello della creatività letteraria, dei tuoi testi, che dà voce alle tue poesie! “Ok?” “Ok!” Nasce: “L’Arcangelo e il ragazzo: Giose e io”.

L’intuizione è giusta: Giose per la prima volta in assoluto che interpreta se stesso!

Lui è un simpaticissimo, ottimo, spontaneo animale da palcoscenico!

Sarà teatro nel teatro.

Attorno a noi, un gruppo di musicisti bravissimi (a cui affido le musiche scritte da Giose) ed una danzatrice: è un lavoro frizzante, culturalmente valido, eccitante, non localizzato, ma tutto ciò per sole tre insufficienti repliche: Campobasso, Isernia, Casacalenda. L’esperienza teatrale, le notti insonni, le risate attorno ad un tavolo ci accomunano, ci affratellano ancor di più, ma arriva il momento del ritorno e “gli anni scivolano come passi su bucce di banane” scriverà un giorno.

2018. “L’emozione non ha voce…” recita una canzone di successo di Mogol interpretata da Celentano.

Dall’America il 6 gennaio arriva purtroppo la notizia: Giose, l’eterno itinerante,

è andato a raccontar storie tra le nuvole…

Undici mesi dopo, su un’idea che suggerii al Rettore dell’Università di Campobasso Gian Maria Palmieri, siamo ad onorarlo in una due giorni di Convegno dedicato interamente a lui e la sua fervente, strabordante creatività letteraria (con lo spettacolo “Giose&Giose” compreso, organizzato il 5 e 6 del dicembre scorso dall’Università di Campobasso (UNIMOL) su Giose Rimanelli (Casacalenda – CB/1925 – New York 2018). Dal 1960 si era trasferito negli Stati Uniti ed è stato Professore Emerito d’Italiano e Letteratura Comparata all’Università di Stato di New York ad Albany. Personaggio eclettico e simpaticamente fuori dagli schemi, scrittore transculturale, ha pubblicato romanzi, narrative di viaggi e racconti sia in italiano che in inglese. All’attività narrativa ha unito quella della poesia, del teatro, del giornalismo e della critica letteraria in italiano ed inglese.

Fra gli eccelsi relatori -perlopiù docenti universitari newyorkesi – Gino Tellini, Antonio Vitti, Anna Maria Milone, Luigi Montella, Giorgio Patrizi, Luigi Bonaffini, Romana Capek-Habekovic, Sebastiano Martelli… La maggior parte giunta dalle Università degli States. Prima fra tutti, la moglie di Giose, Sheryl Lynn Postman – docente della University of Massachusetts di Lowell – la più attenta a proteggere la “verità” di pensiero ed umana di Rimanelli:

un eclettico scrittore – per mole autoriale – da non confinare soltanto

nella memoria dei primi libri,

“Tiro al Piccione” (tradotto in film da un giovane Giuliano Montaldo) o “Il mestiere del furbo” (condanna dei “salotti letterari” del tempo) ma neppure nella definizione “molisano”, né tantomeno italo-americano, bensì, più appropriatamente, quale autore italiano transculturale! L’idea è quella di istituire un Premio letterario internazionale, atto a preservare la memoria di uno scrittore che, pur avendo rivolto sovente la sua attenzione letteraria alla terra natia (portata ovunque come il guscio di una chiocciola), è indubbiamente di gran spessore e calibro internazionale!

A conclusione, la riproposizione vent’anni dopo – prodotto dalla Incas Cinematografica – del Recital-Spettacolo “Giose&Giose” (un tempo il già citato “L’Arcangelo e il ragazzo”) nell’Aula Magna dell’Unimol, ed io questa volta ad interpretare, necessariamente, proprio l’amico Giose Rimanelli!

Si, l’emozione non ha voce…

Mi piace ricordarlo nelle ultime battute dello spettacolo in proscenio,

l’uno accanto all’altro, con in mano una valigia vuota:

GIOSE: “Stanco della vita, Giose?” PIERLUIGI (alter ego di Giose): “Terribilmente”. GIOSE: “Fai due passi? Ti seguo da molto, sai?” PIERLUIGI: “Sei Giose…?” GIOSE: “Viaggio, vedi la valigia?” PIERLUIGI: “E cosa contiene?” GIOSE: “Guarda!” PIERLUIGI: “Ma è vuota?” GIOSE: “Si, ma una volta era piena zeppa. Infine ho dovuto buttar via tutto.” PIERLUIGI: “Ma se è vuota, a che serve?” GIOSE: “Si riempirà di nuovo… La vita continua”…

Mai incontrato prima, lo riconosco all’istante – come non potrei? –

mentre mi accoglie all’aeroporto americano all’una di notte, con bermuda

alle ginocchia ed un cappellone bianco a tesa larga quanto un ombrello

da spiaggia calcato su un viso netto, tagliato da un’accetta; due baffoni

da zingaro e, al di là di larghe lenti chiare su un promontorio

da pugile, due tagli netti, marcati marcati, che ti scrutano l’anima

e ti scherniscono dentro.